-

Frank Nitsche, Berlin 2024

-

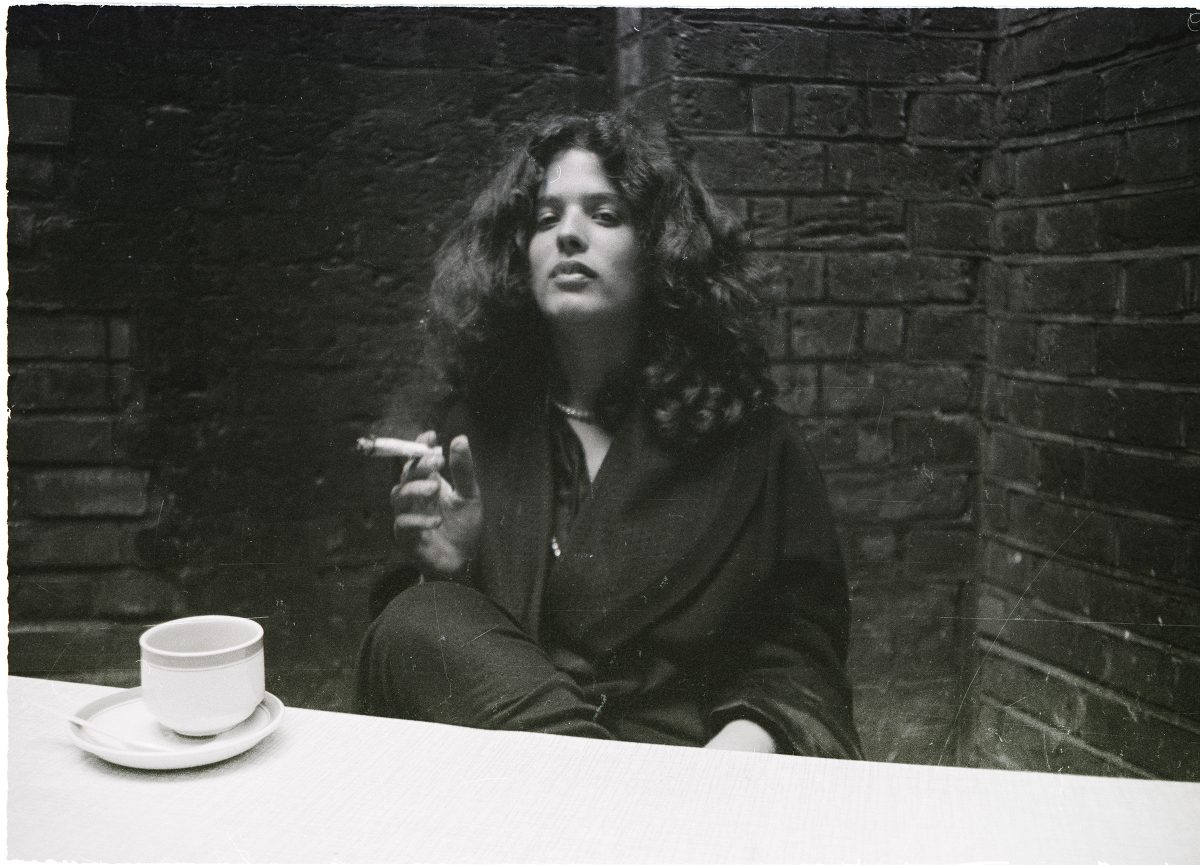

Thalia, London 1983

-

Westhafen 1987

-

Cameron Carpenter, Berlin 2012

-

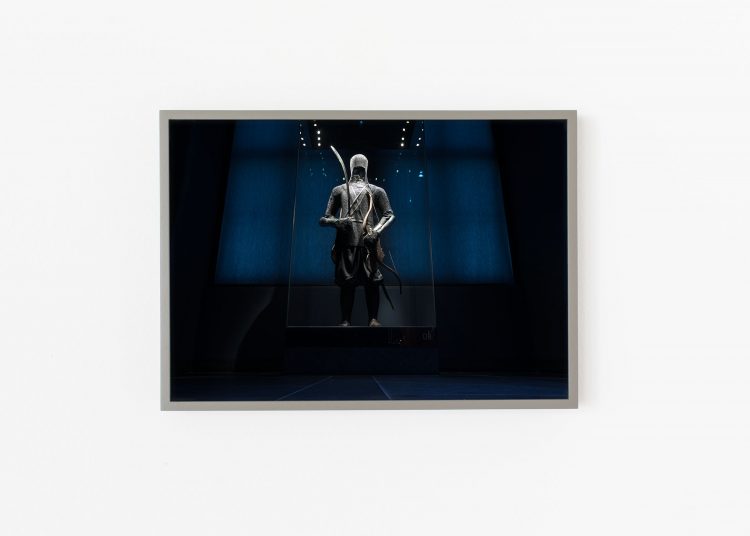

Stivali visti da dietro, 2024

-

Roberto Cavalli, Florence 2008

-

Aline Schwibbe, Berlin 2024

-

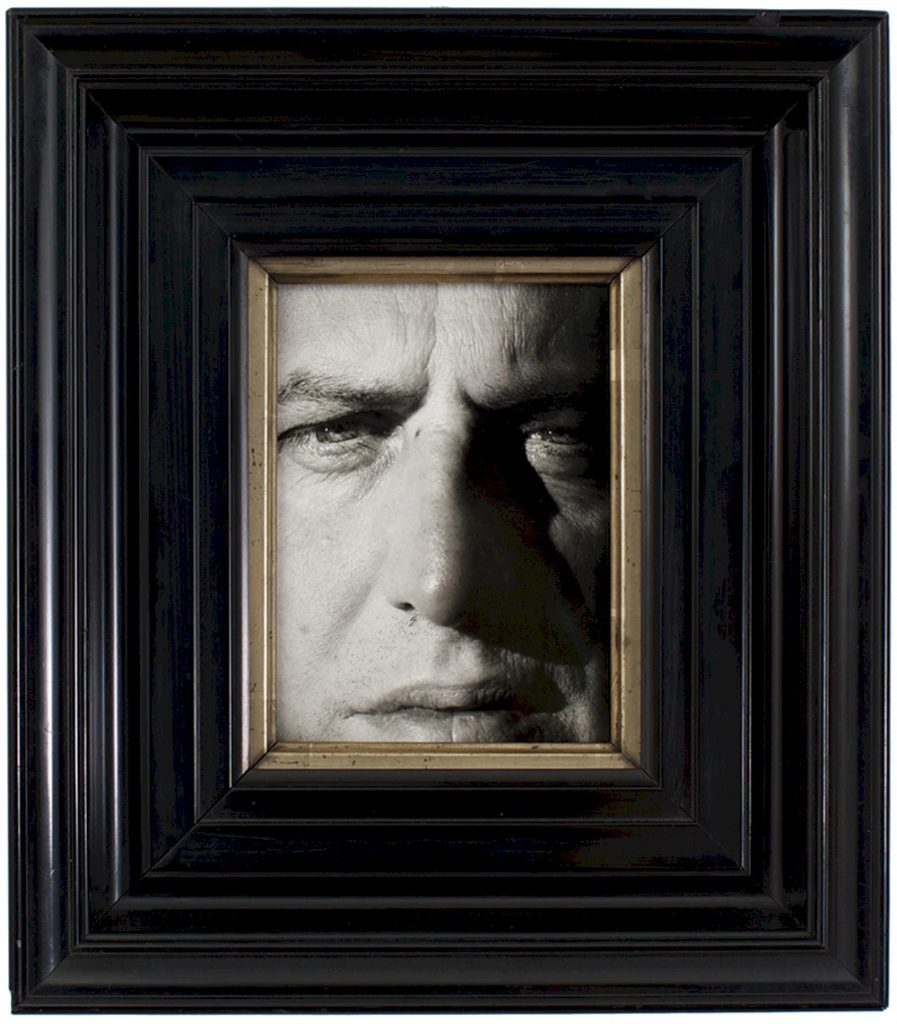

Richard Serra, Siegen 2005

-

Tine Furler / Oliver Mark „untitled“ 63,0 x 53,0 cm, embroidery framed 2022

-

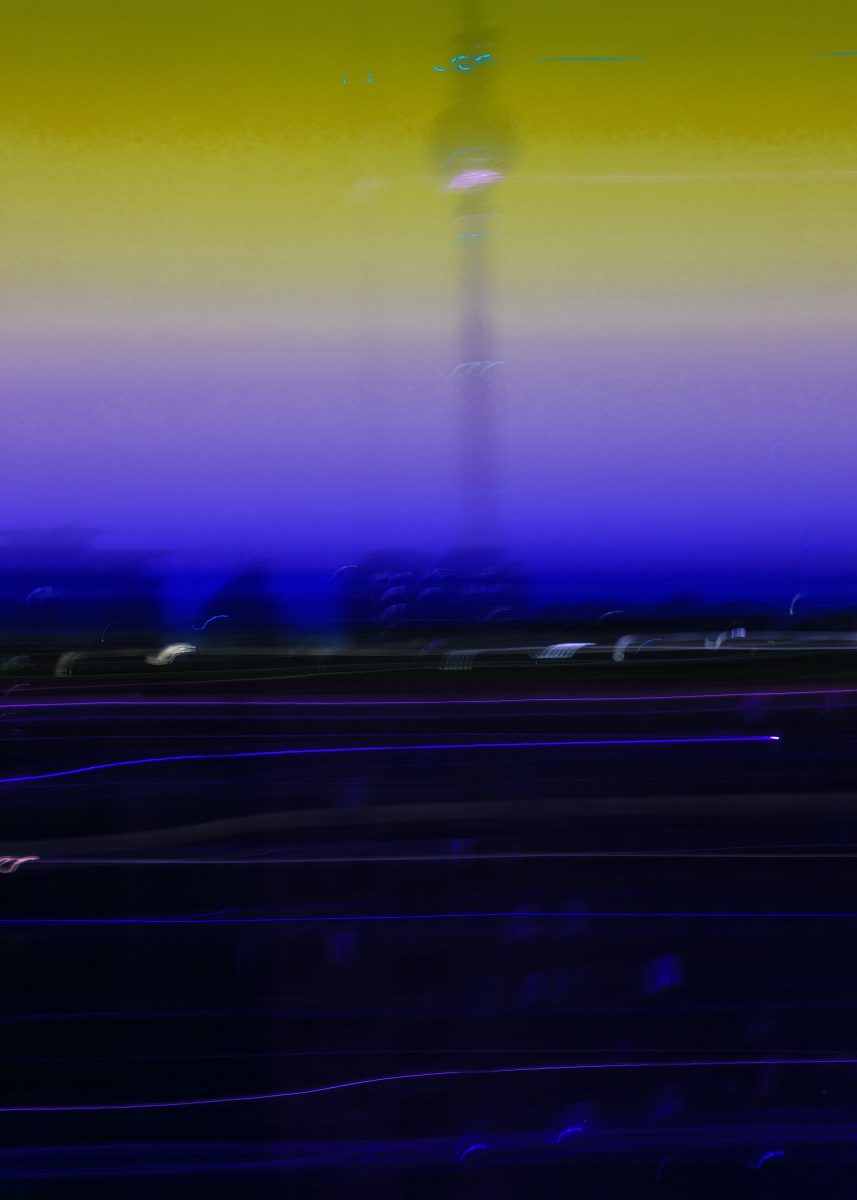

Michael Sailstorfer / Oliver Mark, „Heavy Eyes — Chartreuse“ 70 x 50 cm, eyeshadow on Photography (Hahnemühle) 2022

-

Jungbrunnen, Berlin 2015

-

Michael Laurent, Berlin 2024

-

Georg Maria Roers SJ , Berlin 2022

-

Ulrika Segerberg, Berlin 2024

-

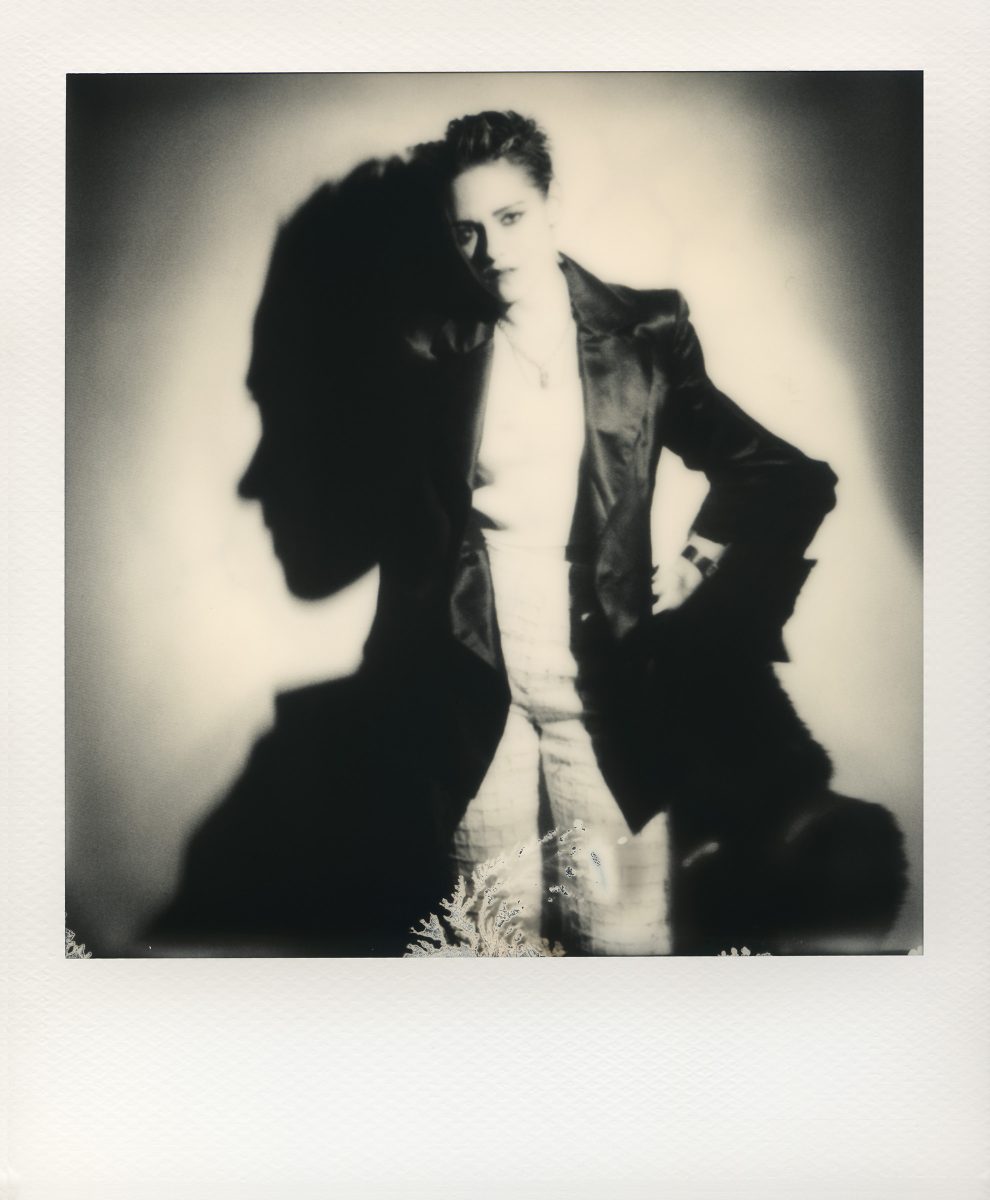

Kristen Stewart, Hamburg 2017

-

Büro, 2024

-

Louise Bourgeois

-

stand with Ukraine, Berlin 2024

-

Valentin Vallhonrat, Madrid 2023

-

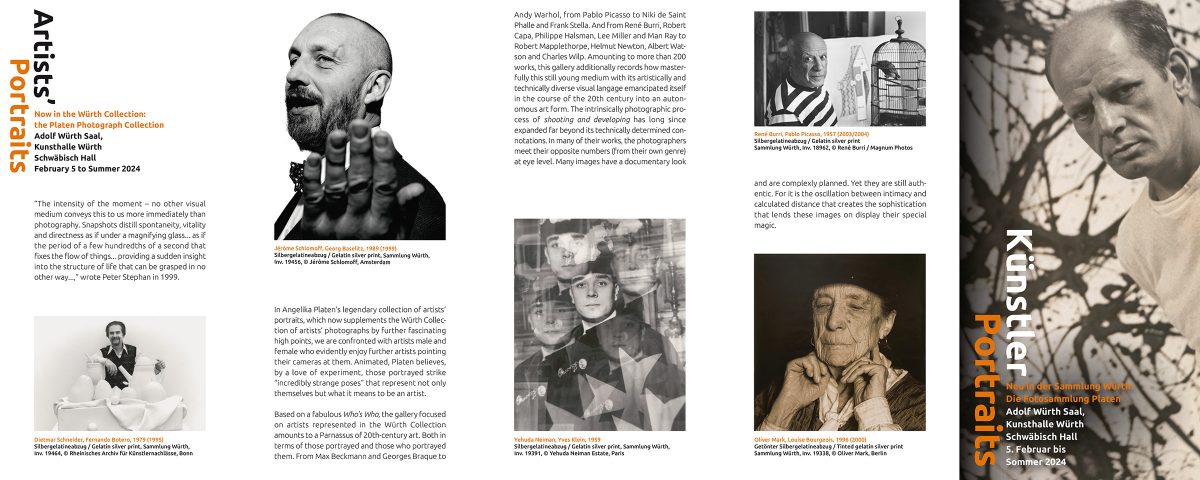

Kunsthalle Würth, 2024

-

Daniel Richter, Berlin 2017

-

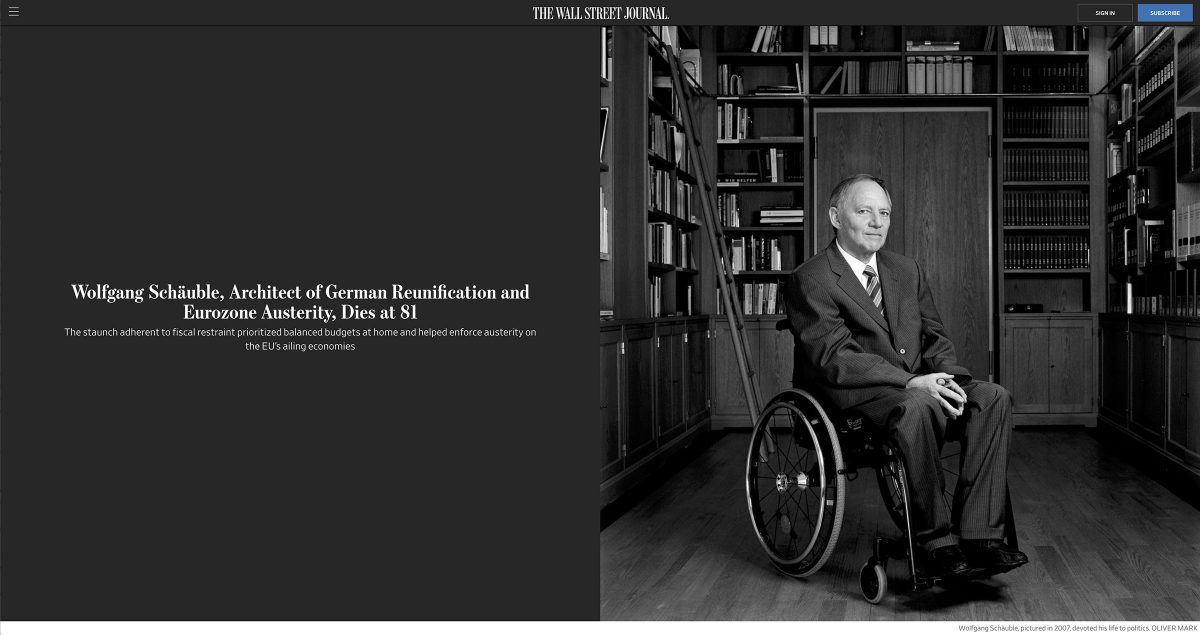

Wolfgang Schäuble, Berlin 2007

-

“Nun ist der erste Schnee gefallen” (2) 2023

-

“Nun ist der erste Schnee gefallen” (1) 28.11.2023

-

Phoenix Canariensis II, 2023

-

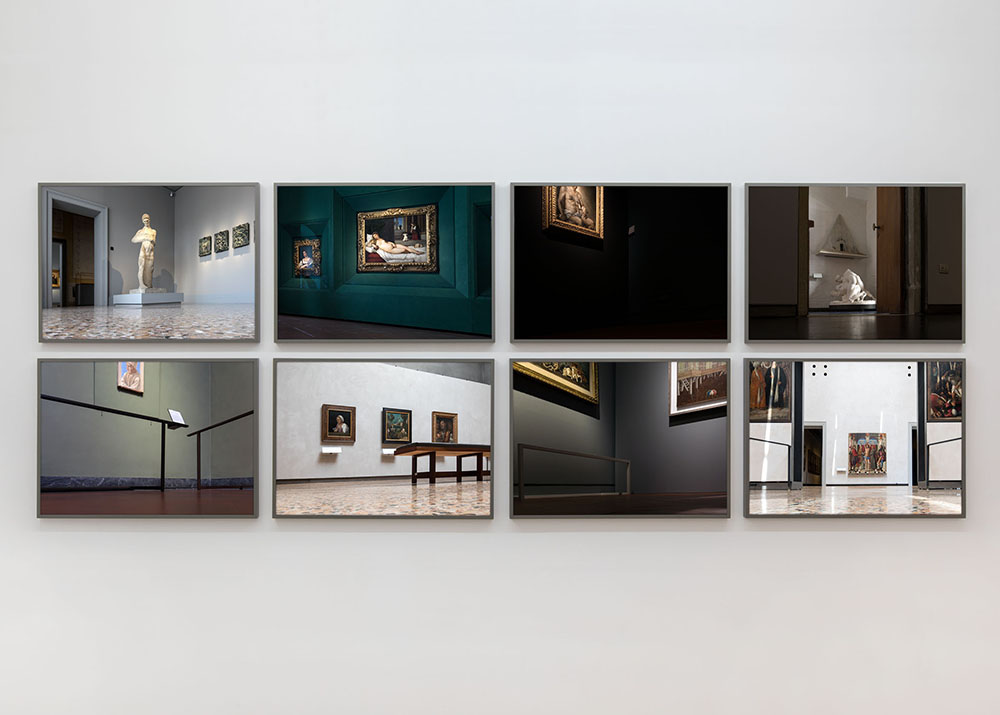

MUSEO VIII 001

-

MUSEO VIII 006

Museo Thyssen-Bornemisza

MUSEO 2021 — 2023Authors know the fear of the blank page, the disapproving blink of the cursor, frozen in place. Painters know it too, the horror vacui, the panic when faced with the emptiness of a blank canvas. Photographers tend not to because there is always a counter-image in the viewfinder. It doesn’t have to be beautiful, but it’s there – unless of course, you forget to charge the battery or forget the shutter cap. Of course, this would never happen to a serious daguerreotypist.

Oliver Mark is tackling exactly this blankness – and doing it in the midst of art’s holiest temples, the museums and galleries. The places where blockbusters of art history usually hang exalted on the walls for pleasant contemplation. As a rule, the painting is placed at the center of the vanishing line, at eye level to the viewer, and typically in a heavy, decorative frame – as if the eye did not have enough visual guidance already. The painting is forced upon the viewer. And like airport architecture, the visitor’s path inevitably always ends up in the duty-free section of the canon of art, the artwork itself filling the spectrum of perception. It cannot be overlooked.

Mark, however, does overlook it, he positions his camera at floor level and takes pictures from a worm’s eye view, using only his wallet as a tripod. The angle of the lens and thus the view field is adjusted by adding or removing a few coins. If this is not a razor-sharp analysis of the art market and a biting critique of the interpretive sovereignty of money, then I’ll eat a critical complete edition of Bazon Brock. Or, maybe Mark just stumbled and fell, or found himself in the micro-world of the micro-verse like the physically shrinking protagonist in Jack Arnold’s classic film about 1950s paranoia, “The Incredible Shrinking Man.” Or, maybe Mark’s back just hurts and he’s making the best of the situation before getting to the osteopath. But I digress.

Regardless of how he arrived at this view field, his photographs alter our perception. Suddenly, other details move into the spotlight: electrical outlets, protective grilles, humidifiers, fire hoses, emergency exit signs, baseboards, spacers, and emptiness. The unexcitingness of whitewashed monochrome walls, cracked edges, or dark-colored walls that reveal only a small segment of the painting that the wall was built for. Instead of contemplating a de Chirico, I lose myself in the Capri blue of the wall paint dominant in the photograph. Just not acknowledging anything, just enjoying the chill-out zone of the Pantone rave, ignoring the gravitas of the painting, taking in the emptiness with my eyes.

This has more than a meditative effect, it recontextualizes the art. The moment you become aware of the supporting mechanisms of the presentation modus – the movable walls, barriers, motion detectors, benches – Benjamin’s aura of the original disappears. The work of art appears as a commodity alongside others: here a socket, there a Renaissance. One recognizes again that art functions similarly to paper money: Its artifacts are charged with meaning, but their material value is often relatively low. Their value lies in the common agreement that the art work in question is of relevance.

And in the angle of view. We are a visually driven species. Out of sight out of mind does not only apply to small children. We construct reality through the optic nerve much more than through feeling or hearing. The Iconic Turn and all that. If you take away the icons from the Iconic Turn, would it still exist? Or does Wazlawick’s verdict, that we cannot not communicate, also apply to art? You cannot not depict. Does that make Malevich’s Black Square naturalism, symbolism, abstraction or a preliminary study for the color swatches in the printing industry? We are fascinated by the magic of the simple, solid tone. Our brain is always searching for recognizability, and the absence of pattern is jarring. Staring at the wall: Oliver Mark has given new meaning to the idiom – and has made me want to view everything from a cross-legged seated position the next time I visit a museum.

Till Schröder, Editor-in-Chief of Marginalien and owner of the Gretanton Verlag.

-

MUSEO VIII 002, 2023

-

Isa Melsheimer, Madrid 2023

-

Madrid 23.11.2023 16:44

-

Emeka Ogboh, Berlin 2023

-

Isa Melsheimer , Auberville-la-Renault 2023

-

Thomas Scheibitz, Berlin 2023

-

Vladyslav Tian, Berlin 2023

-

Aline Schwibbe, Berlin 2023

-

Klaus Mertes SJ, Berlin 2023

-

Polina Shcherbyna, Berlin 2023

-

Richard Roberts, Berlin 2023

-

Julia Beliaeva, Berlin 2023

-

Himmel über Berlin, 2023

-

2023

-

Urban Species I, 2021–2023

-

VALIE EXPORT, Wien 2023

-

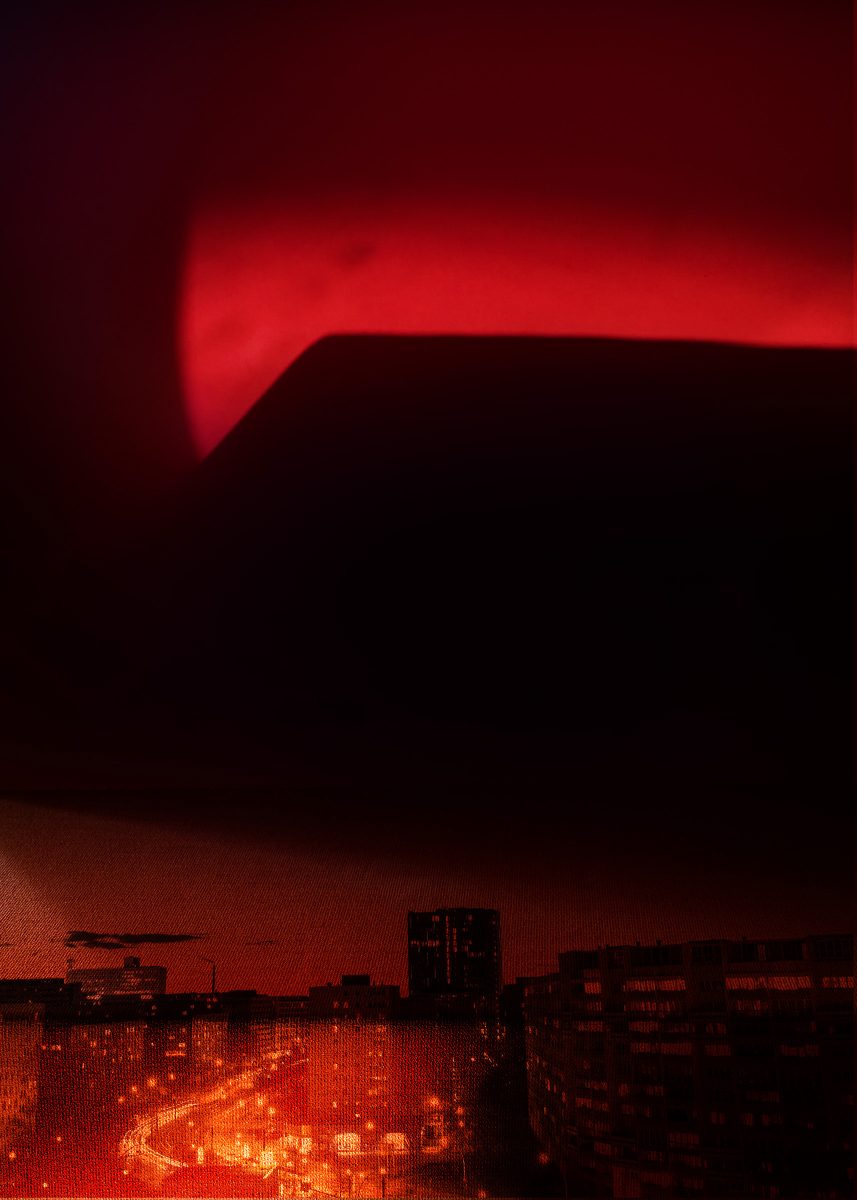

Daniel Spoerri, Wien 2023

-

Timm Ulrichs, Berlin 2023

-

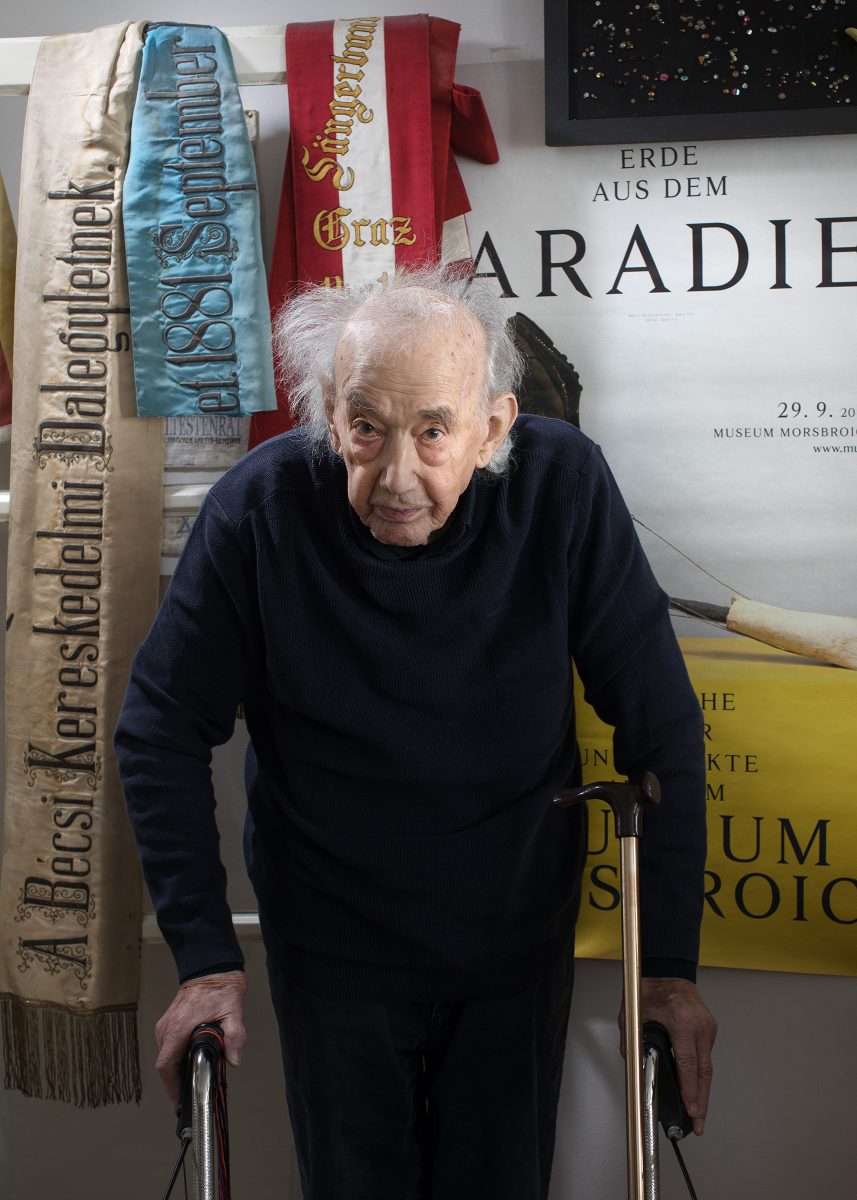

DGPh im Sprengel Museum Hannover

-

Gerd Rohling, Berlin 2023

-

Klaus Mosettig, Wien 2023

-

Sabine Reinfeld, Berlin 2023

-

Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart

-

MUSEO VI/05

-

Isa Melsheimer, Berlin 2022

-

Die Vögel des Zufalls

“Die Vögel des Zufalls” ist eine Ausstellung kuratiert von Thomas Zitzwitz in der Galerie Norbert Arns in Köln, 18.11. – 10.12.2022.

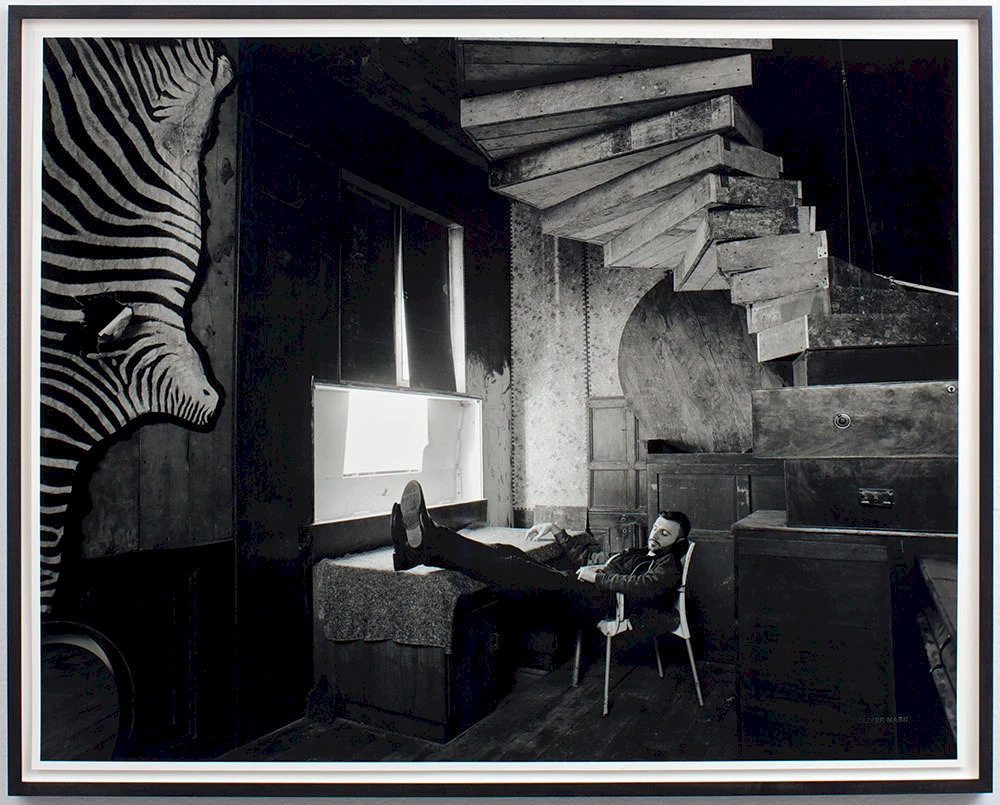

Ein verbindlicher Ausdruck des Zufälligen prägt auch die Portraits von Oliver Mark. Die Aufnahme von Rainer Maria Kardinal Woelki (2012) ist z.B. nach einem Shooting für Die Zeit entstanden. Mark war die Spielothek, vor der er Woelki ablichtete, schon auf dem Weg zum Shooting aufgefallen. Er wartete aber die geplanten Aufnahmen ab, um einen entspannten Woelki dann erst auf dem Rückweg zu seiner Wohnung im Wedding anzuhalten und spontan zu knipsen. „Kardinal Woelki, drehen Sie sich mal um!“ Woelki lacht – und das Bild ist fertig. Wie bei Lay war auch hier die spontan wirkende Aufnahme lange geplant und vorbereitet. Marks Portrait des Künstlers Tobias Hantmann (2020) hatte einen ähnlich langen Vorlauf und kombiniert eine Landschaftsserie von Mark mit seinen Künstlerportraits. Die Landschaftsserie heißt Die Zeit machen wir später aus und portraitiert Orte im Wandel, z.B. Baustellen wie hier des Axel Springer Neubaus in Berlin. Die einzelnen Bilder halten einen Blick fest, den es so nur kurze Zeit gibt und der dann verschwindet. So einen Blick zeigt auch das Portrait von Hantmann, den Mark auf einer Party kennen- gelernt und dann instruiert hatte, was er tragen und wohin er kommen sollte. Auch die Beleuchtung der Aufnahme ist präzise gesetzt (Tageslicht von rechts, Gegenblitz von links). Die Tasche hat Hantmann aber selbst mitgebracht. Mark hatte sich nur irgendein Accessoire gewünscht. Dieses zufällige Requisit entfaltet jedoch eine große Wirkung, weil es die Haltung Hantmanns bestimmt und einen starken farblichen Kontrast im fast monochromen Bild setzt. Woelkis Spielothek und Hantmanns Tasche zeigen, wie auch in Marks Aufnahmen die Anbrandungen des Zufalls das Bild bestimmen.

Björn Vedder -

Franziska Goes, Berlin 2022

-

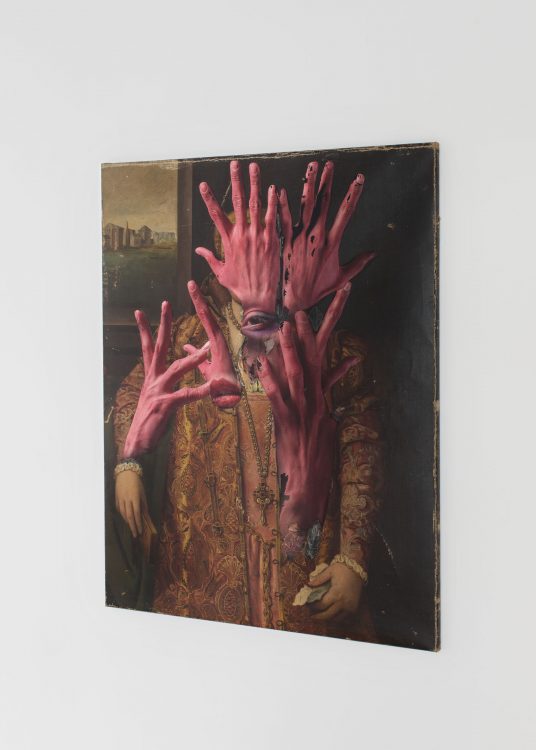

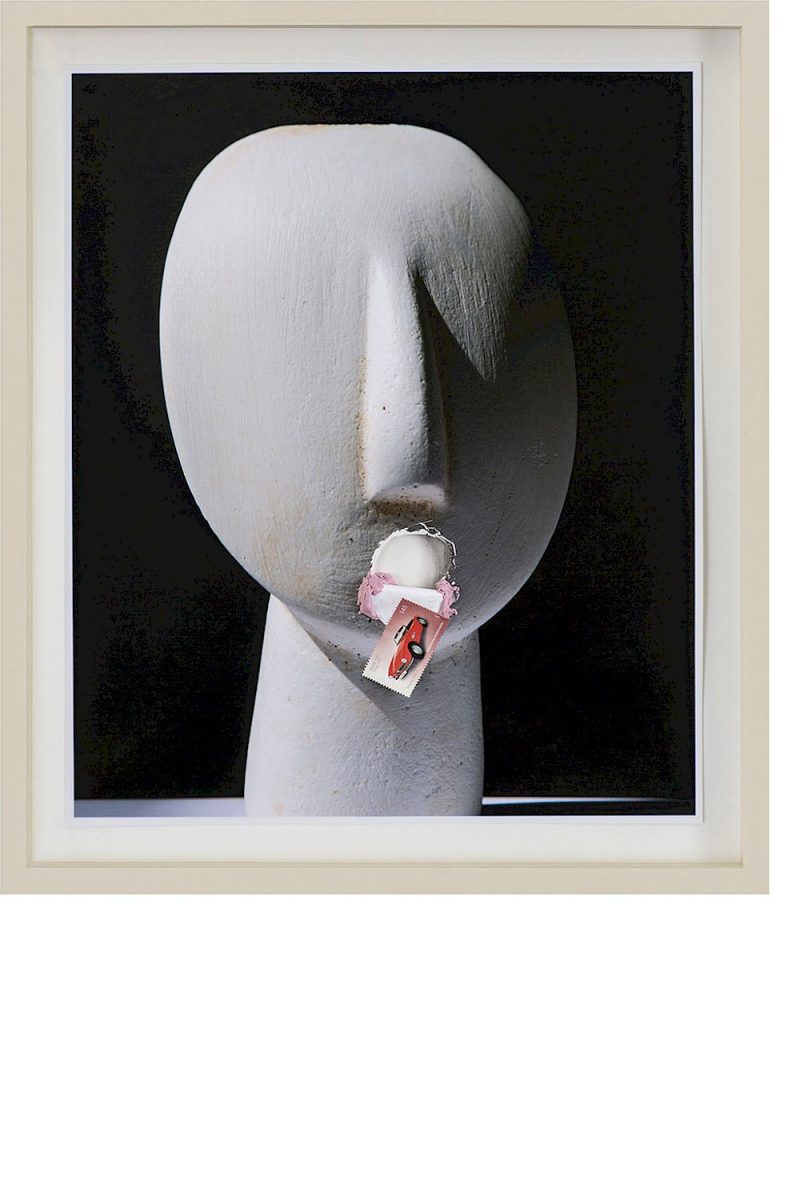

Daniel Mohr / Oliver Mark – „untitled“

40,0 × 50,0 cm, Oil paint on photography, 2022. From Collaborations II. -

Oliver Mark Studio Berlin, 2010–2022

-

O P E N Berlin, 2022

Delivery Hero – Isa Melsheimer and Oliver Mark

18.08.2022–15.09.2022Blickdicht im Glasdickicht

Gibt es etwas zu sehen und zu bewahren, schlägt die Stunde der Vitrine. Der Glaskasten als Panic Room der Museologen, am liebsten Panzerglas, UV-Schutz und Vakuum. Konservierung wie im Marmeladenglas. Schutz vor Zerfall ist unbedingt löblich, doch erfahren Objekte ihren musealen, respektive gesellschaftlichen Wert meist durch Nutzungsspuren: abgewienerte Oberflächen, Scharrten, Verfärbungen, Verblichenes, Abgebrochenes. Der Zahn der Zeit nagte, und wir fühlen Verbundenheit mit der Vergangenheit. Er erst macht Geschichte für uns wirklich lebendig.

Zum anderen der Blick des Betrachters. Er tastet die Oberfläche prüfend ab, in der Vitrine aber schaut er auch hindurch, sieht den Raum dahinter, den Kontext der Jetztzeit. Das Glas spiegelt die Umgebung, den Betrachter, auch das Selbst, wenn wir hier kurz küchenpsychologisieren dürfen. Die Vitrine lädt zum visuellen Dialog. Ob der einspurig und mehrspurig verläuft, hängt am Betrachter.

Oliver Marks Fotografien und Isa Melsheimers Skulpturen interessieren dieser ständige Blickwechsel. Das Objekt der Begierde ist nicht in der Vitrine, es ist die Vitrine und ihre Überraschungen offenbarende Blickdichte. Dichte nicht im Sinne von Sichtschutz, sondern von erhöhtem Schauwert, der Häufung der möglichen Blickwinkel. Sind es bei Mark unerwartete Bildausschnitte, die scheinbar willkürliche Darstellung von Teilen der Vitrine, auch anderen Sichtgrenzensetzer, wie Flugzeugflügel, Verpackungen, collagierte Hände, ist es bei Melsheimer die Paarung Beton und Glas. Beton als Sichtverhinderer, Glas als Blickermöglicher. Ihre Serie »Seeds« beispielsweise hinterfragt die Funktion der Vitrine auf eigene Weise: Glaskästen auf Betonsockeln, in denen Samen ein luftdicht abgeschottetes Eigenleben entwickeln, einzig gespeist aus Sonnenlicht, Erde und durch Kondensation entstehende Flüssigkeit. Hier ist nichts konserviert, hier lebt etwas, aber unter dem Blick des Betrachters. Ich sehe, also lebst du. Die In-Vitro-Vitrine des Kunstmarkts.

Oliver Mark und Isa Melsheimer gehen dem Guckkasten auf den Geist. Wer kommt und schaut, erlangt ihn vielleicht, den blickdichten Durchblick im Glasdickicht.

Till Schröder, Autor, Chefredakteur der Marginalien – Zeitschrift für Bibliophilie und Buchkunst -

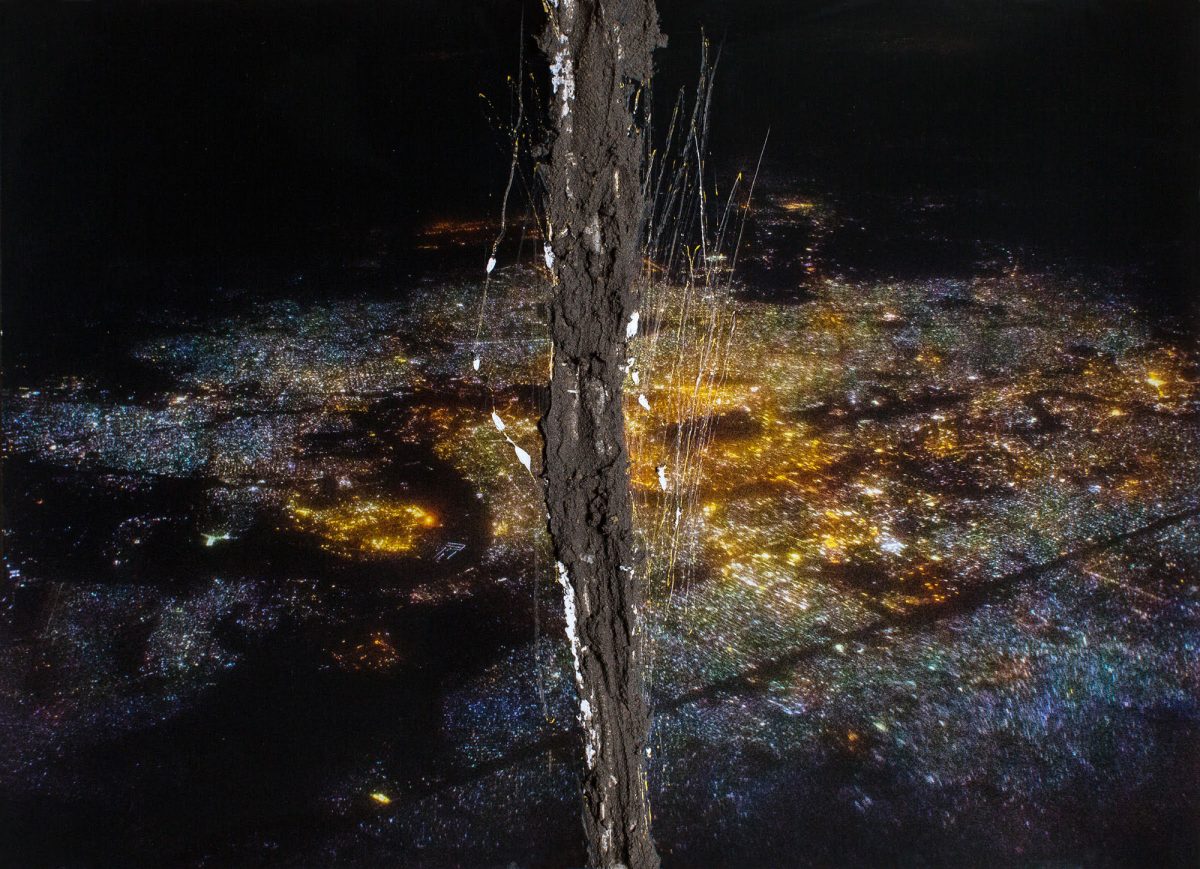

THRESHOLD

Tim Plamper & Oliver Mark – A °CLAIRbyKahn Exclusive at photo basel

°CLAIRbyKahn is pleased to unveil Schwelle („Threshold“), a series of unique multimedia works by photographer Oliver Mark in collaboration with visual artist Tim Plamper. After being invited by Mark to alter his photographs, Plamper co-created this series using soil taken from the former Inner German Border, reopening wounds of the past in a gesture that expands our understanding of the geopolitical disputes of today.

“photo basel” takes places from 06/14–06/19/2022 – you’ll find us at booth A9!

Volkshaus Basel

Rebgasse 12–14

CH-4058 Basel -

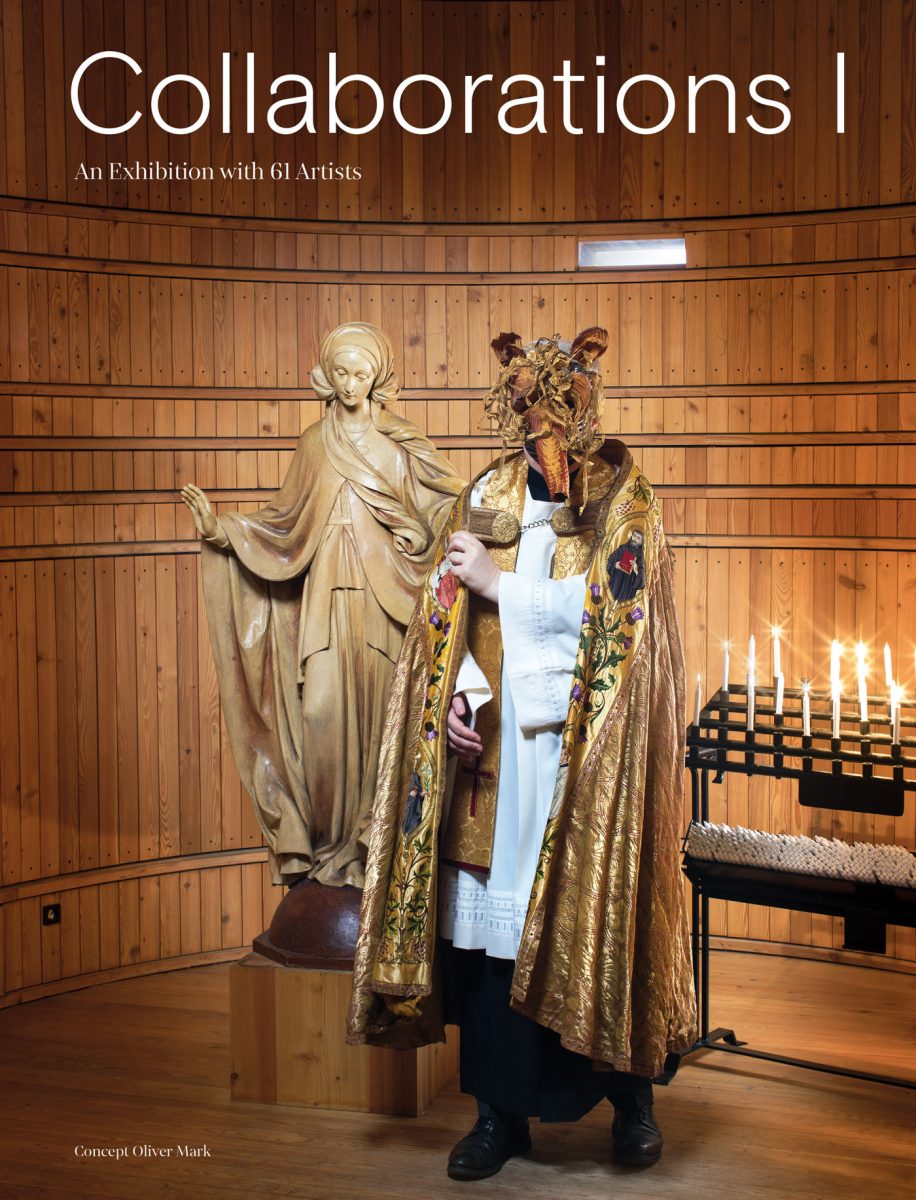

Collaborations I

Guardini Stiftung, 2022

Ed. Oliver Mark and Guardini Stiftung. Concept and Organization: Oliver Mark. Design: Steinig, studiof.de. Text: Georg Maria Roers SJ. Translation: Christopher Winter. Print: Druckerei Heenemann.

-

Guardini Stiftung, Berlin 2022

Collaborations I – An Exhibition with 61 Artists

Guardini Stiftung, Askanischer Pl. 4, 10963 Berlin

06.04.2022–11.05.2022

Oliver Mark invited 61 artists to work on his photos. Anything could be done to them: cutting, scratching, twisting, framing, pasting, mounting, embroidering and painting beyond recognition. The interventions were as surprising as they were innovative. The format was variable – so was the type of photo paper. Sometimes the photo was glossy or matt, sometimes on baryta paper, hahnemühle paper or canvas, etc. It was up to the artists to decide. Two prints were made, with one work remaining with each artist. The exhibition was made possible with the support of the Archdiocese of Berlin, Father Georg Maria Roers SJ and the Association Ausstellungshaus für christliche Kunst e. V.

Artists: Saâdane Afif — Matthias Beckmann — Olivia Berckemeyer — Eva Berendes — Daniel Biesold — Norbert Bisky – Anina Brisolla – Laura Bruce – Maria Brunner – Joanna Buchowska – Andreas Bunte – Björn Dahlem – Giorgio de Chirico – Sven-Ole Frahm – Tine Furler – Franziska Goes – Lennart Grau – Gregor Hildebrandt – Philip Grözinger – Harald Hermann – Ellen Martine Heuser – Benedikt Hipp – Christian Hoischen – Shaikh Rashid bin Khalifa Al Khalifa – Florin Kompatscher – Timo Kloeppel – Clemens Krauss – Michael Kunze – Wolfgang Lugmair – Via Lewandowsky – Bernhard Martin – Isa Melsheimer – Klaus Mosettig – Frank Nitsche – Agustin Noguera – Ena Oppenheimer – Lea Pagenkemper – Tim Plamper – Manfred Peckl – Sabine Reinfeld – Lisa Reitmeier – Benedikt Richert – Gerd Rohling – Michael Sailstorfer – Karin Sander – Sophia Schama – Thomas Scheibitz – Aline Schwibbe – Johanna Silbermann – Heidi Sill – Yasmin Sharabi – Sabine Springer – Philip Topolovac – Christopher Winter – Hansa Wißkirchen – Carsten Wirth – Angelika Zeller – Sarah Zelmati – Ralf Ziervogel – Thomas Zitzwitz – Filip Zorzor

-

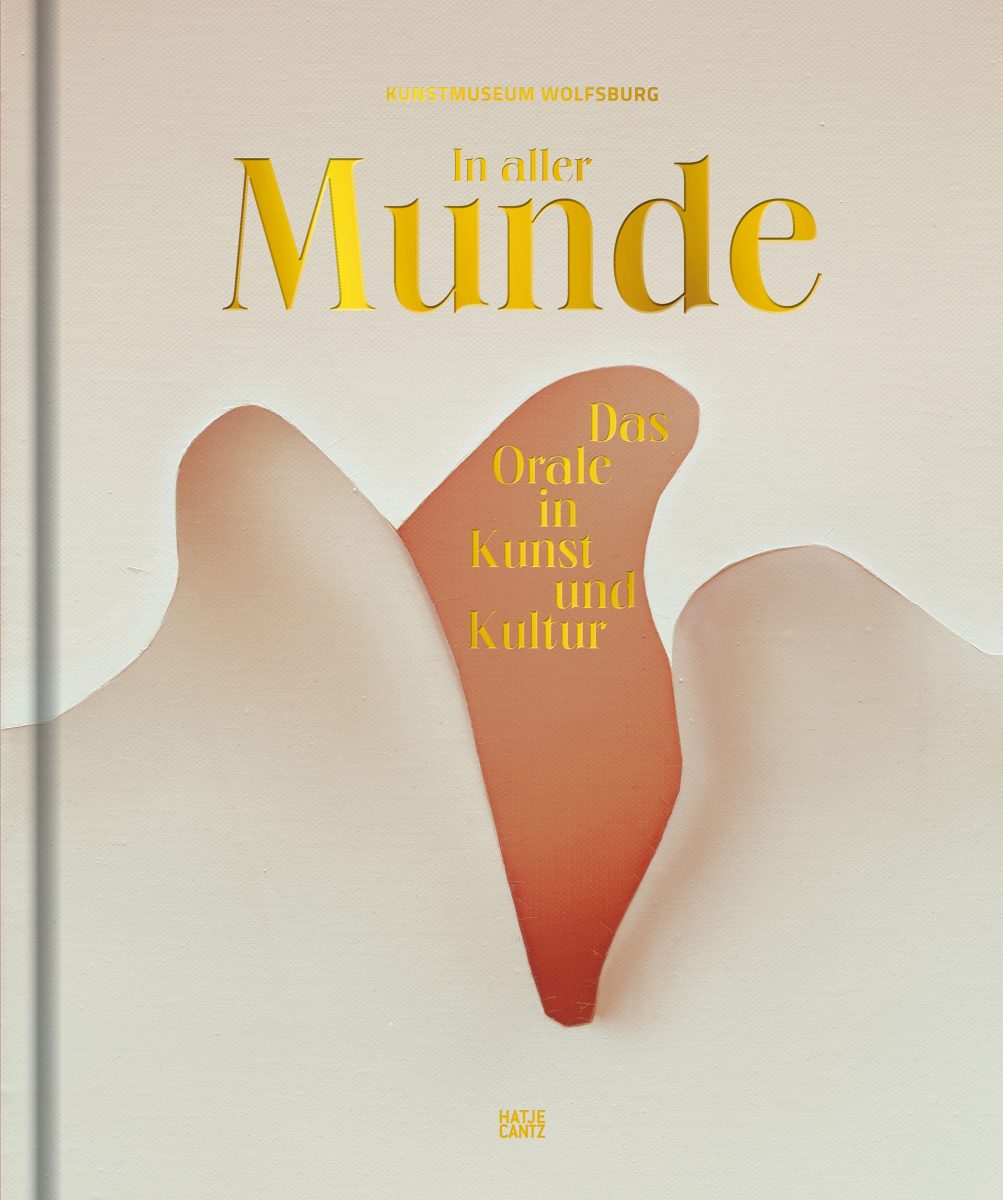

Kunstmuseum Wolfsburg, 2020–2021

In aller Munde – Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman

31.10.2020–05.04.2021

(v. l. n. r.) Edvard Munch, Walter Crane, Louise Bourgeois, Trockel Rosemarie, Oliver Mark.

Vicco mit Vampir Schnuller, Berlin 2009 Mund, Lippen, Zunge und Zähne, Sprache, Schmerz und Schrei, Essen, Schlingen, Speien und Spucken, Lust und Leidenschaft: Die Mundhöhle ist eine buchstäblich reizvolle Körperzone. So haben sich nicht nur seit jeher Naturwissenschaft und Medizin an der Erkundung der Mundhöhle abgearbeitet, sondern auch die Kunst- und Kulturgeschichte – von der Antike bis zur Gegenwart. Diesen breit gefächerten motivgeschichtlichen Pfad verfolgt das Kunstmuseum Wolfsburg mit der Ausstellung In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman. Es ist die bislang umfassendste Themenausstellung zu oralen Motiven in der Kunst in Deutschland mit über 250 Exponaten unter anderem von Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Max Klinger, Marina Abramović, Andy Warhol und Louise Bourgeois.

Die breit angelegte Ausstellung widmet sich Monstermäulern (Alfred Kubin) und Vampirbissen (Edvard Munch), betrachtet den Mund als Höllenschlund und Tor zum Weltinnenraum (Pieter Bruegel). Die Dentalkultur wiederum wird vielfältig beleuchtet vom Zahnbrecher bei Jan Steen über die Darstellung der Schutzheiligen von Zahnärzten, Apollonia, bei Andy Warhol bis hin zu Zahnschmuck aus außereuropäischen Kulturen. Mona Hatoum dringt bis in die Speiseröhre vor, während Künstler wie Man Ray oder Anselmo Fox ihren Atem in Glas‑, Seifen- oder Kaugummiblasen einschließen. Und schließlich ist die Ästhetik der Lippen, gesteigert im Kuss und der oralen Libido ein Sujet, mit dem sich Wolfgang Tillmans, Natalia LL, Picasso, Marilyn Minter und viele andere in der Schau beschäftigen. In aller Munde umfasst sowohl Malerei, Skulptur, Installation, Fotografie, Zeichnung, Grafik und Videokunst als auch einzelne Exponate aus ethnologischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen, Film und Werbung, Musik und Literatur.

Die Schau In aller Munde wird kuratiert von Dr. Uta Ruhkamp und entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kulturwissenschaftler Prof. Dr. Hartmut Böhme und der Zahnärztin Beate Slominski.

Künstler*innen: Hans von Aachen (Umkreis), Marina Abramović & Ulay, Vito Acconci, Nobuyoshi Araki, Arman, Dirck Barendsz, Lenora de Barros, Franz von Bayros, Dirk Bell, Johannes Bendzulla, Bernhard Johannes Blume, Louis-Léopold Boilly, Hieronymus Bosch (Nachfolger), Louise Bourgeois, Pieter Bruegel d. Ä., Anton Büschelberger, Luca Cambiaso, Javier Castro und Luis Gárciga, Jake & Dinos Chapman, Francesco Clemente, Otto Coester, Tony Cragg, Lucas Cranach d. Ä., Walter Crane, Martin Creed, John Currin, Natalie Czech, Thomas Demand, François Desprez, Birgit Dieker, Mark Dion, Cheryl Donegan, Albrecht Dürer, Bogomir Ecker, Gerbrand van den Eeckhout, Antje Engelmann, Fantich & Young, Harun Farocki, Thomas Feuerstein, Urs Fischer, Anselmo Fox, Moritz Frei, Lieselotte Friedlaender, Gauri Gill, Francisco de Goya y Lucientes, Vivian Greven, Robert Haiss, Richard Hamilton, Johann Gottlieb Hantzsch, Mona Hatoum, Eberhard Havekost, He Xiangyu, Egbert van Heemskerck d. J., Jeppe Hein, Gottfried Helnwein, Gary Hill, Klara Hobza, Jenny Holzer, Benjamin Houlihan, Lisa Junghanß, Michael Kalmbach, Isabell Kamp, Christian Keinstar, Johann Georg Kern (zugeschr.), Walther Klemm, Max Klinger, Christoph Knecht, Herlinde Koelbl, Kurt Kranz, Alfred Kubin, Mathäus Küsel, Raimund Kummer, David LaChapelle, Maria Lassnig, Lucas van Leyden, Lee Lozano, Sarah Lucas, Anna Maria Maiolino, Jeanne Mammen, Man Ray, Fabian Marcaccio, Christian Marclay, Teresa Margolles, Oliver Mark, Bernhard Martin, Kris Martin, Jonathan Meese, Ulrich Meister, Isa Melsheimer, Ana Mendieta, Charles Meryon, Franz Xaver Messerschmidt, Marilyn Minter, Edvard Munch, Bartolomé Esteban Murillo (zugeschr.), Natalia LL, Bruce Nauman, Marcel Odenbach, Adolf Oexle, Tony Oursler, Georg Pencz, Pablo Picasso, Rona Pondick, François Rabelais, Lili Reynaud-Dewar, Pipilotti Rist, Michele Rocca, Ulrike Rosenbach, Aura Rosenberg, Miguel Rothschild, Raphael Sadeler d. Ä., Sam Samore, Johann Gottfried Schadow, Godfried Schalcken, Thomas Schütte, Lorentz Schultes, Elfie Semotan, Mithu Sen, Cindy Sherman, Slavs and Tatars, Andreas Slominski, Kiki Smith, Daniel Spoerri, Shaun Stamp, Peter Stauss, Jan Steen, Barbara Steppe, Sam Taylor-Johnson, David Teniers d. J., Paul Thek, Wolfgang Tillmans, Joe Tilson, Ane Tonga, Rosemarie Trockel, Wilhelm Trübner, Piotr Uklański, Maarten de Vos, Kemang Wa Lehulere, Franz Erhard Walther, Andy Warhol, Hans Wechtlin, Peter Weibel, Hans Weiditz d. J., Tom Wesselmann, Antonie Wierix, Peter Zizka u. a.

-

Leerstunde

Autoren kennen das, die Angst vor dem leeren Blatt, das vorwurfsvolle Blinken des Cursors, der auf der Stelle wie festgefroren verharrt. Maler kennen ihn auch, den Horror vacui, die Panik angesichts der Leere einer unberührten Leinwand. Fotografen eher nicht, schliesslich zeigt der Sucher stets ein Gegenbild. Muss ja nicht schön sein, aber ist eben da – leerer Akku oder vergessene Verschlusskappe mal außen vorgelassen. Sowas passiert einem seriösen Daguerreotypisten natürlich nicht.

Oliver Mark nun packt die Leere bei den Hörnern – und das mitten in den Tempeln der Kunstehrfurcht. An den Orten, in denen gewöhnlich die Blockbuster der Kunstgeschichte zur gefälligen Betrachtung altarisiert an den Wänden hängen – Museen und Galerien. Das Gemälde steht im Zentrum der Fluchtlinie, auf Augenhöhe der Betrachter, meist in ornamentschweren Rahmen, als würde das Auge nicht schon genug Blickführung erfahren. Das Bild wird dem Betrachter aufgezwungen. Flughafenarchitekturen ähnelnd endet der Weg des Besuchers unweigerlich im Duty-free-Shop des Kunstkanons, das Kunstwerk an sich füllt das Wahrnehmungsspektrum. Man kann eigentlich nicht vorbeischauen.

Mark aber schaut vorbei, er positioniert seine Kamera auf Fussbodenhöhe und knipst aus Froschperspektive, einzig sein Portemonnaies als Stativ nutzend. Die Entnahme oder Zugabe von Geldstücken bestimmt den Neigungswinkel des Objektivs und damit das Blickfeld. Wenn das nicht eine messerscharfen Analyse des Kunstmarkts ist, eine beißende Kritik an der Deutungshoheit des Geldes, dann fresse ich eine kritische Gesamtausgabe von Bazon Brock. Oder, Mark ist einfach nur gestolpert – und fand sich unvermittelt wieder in der Nischenwelt des Mikroversums wie der atomar schwindende Protagonist in Jack Arnolds Filmklassiker der 1950er Paranoia The Incredible Shrinking Man. Oder, Mark hat einfach nur Rücken und macht das Beste aus seiner Situation, bevor er es zum Osteopathen schafft. Aber ich schweife ab.

Egal wie er zu seinem Blick gekommen ist, die Perspektive seiner Fotografien verändert Wahrnehmung. Plötzlich rücken Details ins Rampenlicht: Steckdosen, Schutzgitter, Luftbefeuchter, Feuerwehrschläuche, Notausgangsschilder, Scheuerleisten, Abstandhalter – und Leere. Die Unaufgeregtheit monochromatisch getünchter Wände, rissiger Kanten, dunkler Wände, die nur Ausschnitte der präsentierten Bilder preisgeben, für die die Wand gemacht wurde. Statt im Motiv von de Chirico zu sinnieren, verliere ich mich im Capriblau der Wandfarbe, die das Foto dominiert. In der Chillout-Zone des Pantone-Raves einfach mal nichts erkennen, die Gravitas des Gemäldes ignorieren, nur Leere mit den Augen ertasten.

Das hat nicht nur einen meditativen Effekt, es rekontextualisiert Kunst. In dem Moment, wo man sich der Stützräder der Präsentationsmodi gewahr wird – die Stellwände, Absperrungen, Bewegungsmelder, Sitzbänke – geht Benjamins Aura des Originals flöten. Das Kunstwerk erscheint als Gebrauchsgegenstand neben anderen: hier Steckdose, dort Renaissance. Man erkennt wieder, dass Kunst ähnlich wie Papiergeld funktioniert: Ihre Artefakte werden mit Bedeutung aufgeladen, ihr Materialwert ist oft genug gering. Ihr Schatz liegt in der gemeinsamen Vereinbarung aller, dass genau diese Kunst Relevanz besitzt.

Und im Blickwinkel. Wir sind eine optisch getriebene Spezies. Aus dem Auge aus dem Sinn gilt nicht nur für Kleinkinder. Wir konstruieren Realität über den Sehnerv, viel mehr als über Fühlen oder Hören. Iconic Turn und so. Nimmt man dem Iconic Turn nun die Motive, ist er dann noch existent? Oder gilt Wazlawicks Verdikt, man könne nicht nicht kommunizieren, auch in der Kunst? Man kann nicht nicht abbilden. Ist Malewitsches Schwarzes Quadratnun Naturalismus, Symbolismus, Abstraktion oder Vorstudie für die Farbfächer der Druckindustrie? Die Magie des Volltons fasziniert. Die Abwesenheit von Muster irritiert unser Gehirn, das stets nach Wiedererkennbarkeit fahndet. Die Wand anstarren: Oliver Mark hat der Redewendung wieder neues Futter gegeben – und mir den Wunsch, beim nächsten Museumsbesuch einmal alles im Schneidersitz zu betrachten.

Till Schröder, Chefredakteur der Marginalien und Inhaber des Gretanton Verlags

Authors know the fear of the blank page, the disapproving blink of the cursor, frozen in place. Painters know it too, the horror vacui, the panic when faced with the emptiness of a blank canvas. Photographers tend not to because there is always a counter-image in the viewfinder. It doesn’t have to be beautiful, but it’s there – unless of course, you forget to charge the battery or forget the shutter cap. Of course, this would never happen to a serious daguerreotypist.

Oliver Mark is tackling exactly this blankness – and doing it in the midst of art’s holiest temples, the museums and galleries. The places where blockbusters of art history usually hang exalted on the walls for pleasant contemplation. As a rule, the painting is placed at the center of the vanishing line, at eye level to the viewer, and typically in a heavy, decorative frame – as if the eye did not have enough visual guidance already. The painting is forced upon the viewer. And like airport architecture, the visitor’s path inevitably always ends up in the duty-free section of the canon of art, the artwork itself filling the spectrum of perception. It cannot be overlooked.

Mark, however, does overlook it, he positions his camera at floor level and takes pictures from a worm’s eye view, using only his wallet as a tripod. The angle of the lens and thus the view field is adjusted by adding or removing a few coins. If this is not a razor-sharp analysis of the art market and a biting critique of the interpretive sovereignty of money, then I’ll eat a critical complete edition of Bazon Brock. Or, maybe Mark just stumbled and fell, or found himself in the micro-world of the micro-verse like the physically shrinking protagonist in Jack Arnold’s classic film about 1950s paranoia, “The Incredible Shrinking Man.” Or, maybe Mark’s back just hurts and he’s making the best of the situation before getting to the osteopath. But I digress.

Regardless of how he arrived at this view field, his photographs alter our perception. Suddenly, other details move into the spotlight: electrical outlets, protective grilles, humidifiers, fire hoses, emergency exit signs, baseboards, spacers, and emptiness. The unexcitingness of whitewashed monochrome walls, cracked edges, or dark-colored walls that reveal only a small segment of the painting that the wall was built for. Instead of contemplating a de Chirico, I lose myself in the Capri blue of the wall paint dominant in the photograph. Just not acknowledging anything, just enjoying the chill-out zone of the Pantone rave, ignoring the gravitas of the painting, taking in the emptiness with my eyes.

This has more than a meditative effect, it recontextualizes the art. The moment you become aware of the supporting mechanisms of the presentation modus – the movable walls, barriers, motion detectors, benches – Benjamin’s aura of the original disappears. The work of art appears as a commodity alongside others: here a socket, there a Renaissance. One recognizes again that art functions similarly to paper money: Its artifacts are charged with meaning, but their material value is often relatively low. Their value lies in the common agreement that the art work in question is of relevance.

And in the angle of view. We are a visually driven species. Out of sight out of mind does not only apply to small children. We construct reality through the optic nerve much more than through feeling or hearing. The Iconic Turn and all that. If you take away the icons from the Iconic Turn, would it still exist? Or does Wazlawick’s verdict, that we cannot not communicate, also apply to art? You cannot not depict. Does that make Malevich’s Black Square naturalism, symbolism, abstraction or a preliminary study for the color swatches in the printing industry? We are fascinated by the magic of the simple, solid tone. Our brain is always searching for recognizability, and the absence of pattern is jarring. Staring at the wall: Oliver Mark has given new meaning to the idiom – and has made me want to view everything from a cross-legged seated position the next time I visit a museum.

Till Schröder, Editor-in-Chief of Marginalien and owner of the Gretanton Verlag. -

Kanya Kage Art Space, Berlin 2021

-

Der besondere Kick – Die Portraits von Oliver Mark

Claudia Kursawe, PHOTONEWS.

-

Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2021

Hoischen / Mark „Die Kykladen Novelle 1“ 42,6 x 36,6 cm Mixed Media, C‑Print framed 2017 White and Clean

Künstlerhaus Bethanien, Berlin

STUDIO 225 / BERCKEMEYERPop-Up Exhibition with Alicja Kwade, Antje Blumenstein, Armin Boehm, Björn Dahlem, Erik Schmidt, Eva Grubinger, Eva-Maria Wilde, Frank Nitsche, Gabriel de la Mora, Gregor Hildebrandt, Hansa Wisskirchen, Isa Melsheimer, Kristina Nagel, Lisa Junghans, Ludwig Kreutzer, Olivia Berckemeyer, Hoischen / Mark , Marcel Duchamp, Manfred Peckl, Matthias Hesselbacher, Marten Frerichs, Sophia Scharma, Stephanie Kloss , Susanne Gollwitzer, Svenja Kreh, Tatjana Doll, Tine Furler.

-

In aller Munde

Hatje Cantz, 2020

Page 241: Vicco mit Vampir-Schnuller, Berlin 2009. C‑Print on Kodak Endura Metallic. Ed. Kunstmuseum Wolfsburg

German

352 pages, 350 ills.

Hardcover

24,00 × 31,00 cm

ISBN 978–3‑7757–4799‑8 -

Krisen beziehen sich grundsätzlich immer auf die Abweichung von der Normalität

blog.fotogloria.de

-

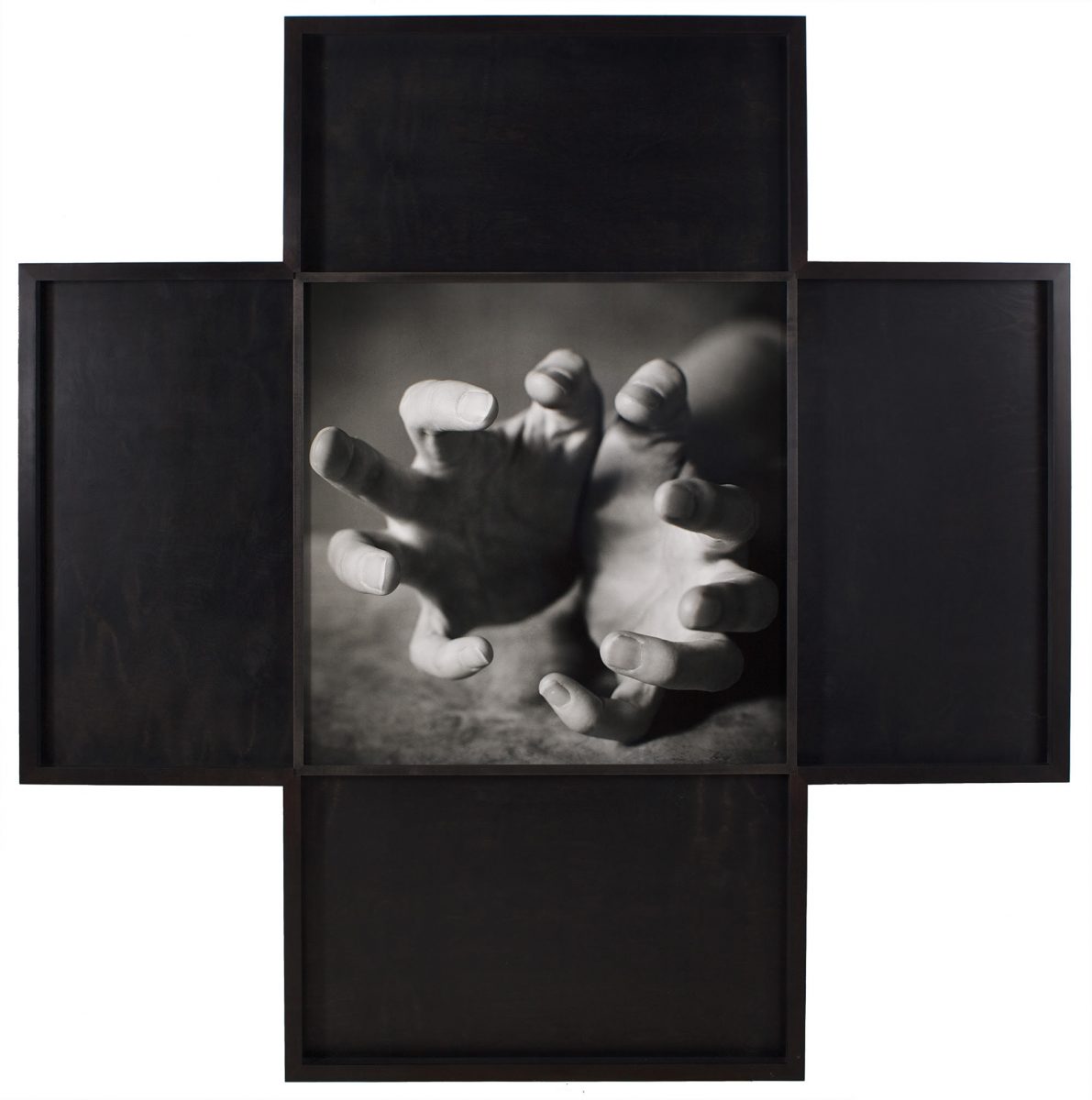

In eure Hände seien sie gegeben. Betrachtung von Oliver Marks Fotografie “Die Hände von Jenny Holzer”

Georg Maria Roers SJ, Stimmen der Zeit.

-

„Alles fließt“ – Oliver Mark, Sibylle Springer und Sonja Ofen in der Gallery Lazarus Hamburg

Isabelle Hofmann, kultur-port.de.

-

Der Funke Gottes!

Kerber Verlag, 2019

Page 97. Ed. Bamberger Diözesanmuseum.

German

120 pages, 70 ills.

23,5 × 30 cm

ISBN 978–3‑7356–0631‑0 -

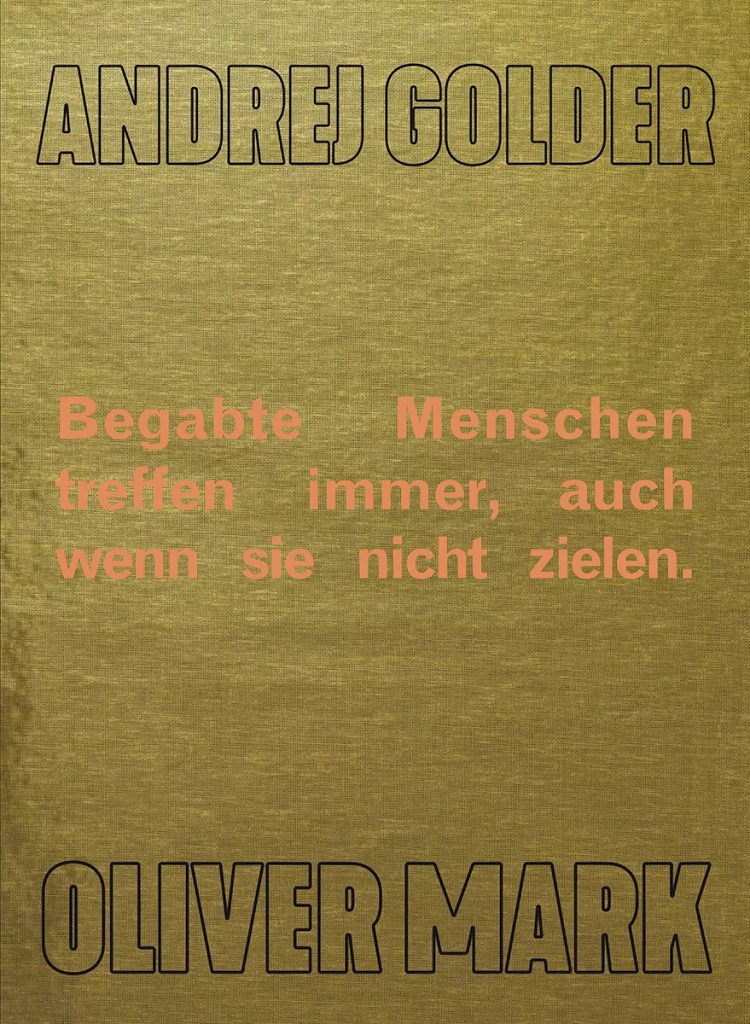

Begabte Menschen treffen immer, auch wenn sie nicht zielen.

Texts and Images: Ernest Hemingway, Christian Hoischen, Leiko Ikemura, Michael Kunze, Bjørn Melhus, Isa Melsheimer, Christoph Peters, Michael Sailstorfer, Sibylle Springer and Martin Simons. Concept and Photographs by Oliver Mark. Edited by Oliver Mark. Design: Anja Steinig, studiof.de.

-

Diözesanmuseum Bamberg, 2019

Der Funke Gottes

27.07.2019–10.11.2019

Kuratiert von Alexander Ochs and Dr. Holger Kempkens.

Mit u. a.: Marina Abramović, Ai Weiwei, Nobuyoshi Araki, Ernst Barlach, Georg Baselitz, Joseph Beuys, Valerie Favre, Katharina Fritsch, Leiko Ikemura, Wilhelm Lehmbruck, Via Lewandowsky, Oliver Mark, Olaf Metzel, Hermann Nitsch, Meret Oppenheim, Karl Schmidt-Rottluff, Andy Warhol.Im Jahr 2011 hat der Künstler Oliver Mark Benedikt XVI. fotografiert. Im prunkvollen Goldrahmen präsentiert sich das Oberhaupt der katholischen Kirche jedoch nur ausschnitthaft. Lediglich die vor der Körpermitte gehaltenen Hände sind in der Aufnahme zu sehen. Die einzigartige Stellung des Papstes wird durch Pektorale und die ihm vorbehaltene weiße Gewandung verdeutlicht. Auch die in ihrer Gegensätzlichkeit sehr aussagekräftige Haltung seiner Hände trägt zur Charakterisierung bei. Aktiv ist die Linke in rhetorischem Gestus nach oben gerichtet. Die Rechte jedoch, die den goldenen Fischerring trägt, ist müde nach unten gewandt. Sowohl Ehre und Würde als auch die schwere Verantwortung, die mit diesem Amt verbunden sind, werden in eindrücklicher Weise in dem Porträt der Papsthände erfahrbar.

Der Fotograf Oliver Mark (*1963, Gelsenkirchen/Deutschland) inszeniert Prominente in ungewöhnlichen Posen. Sie zeigen ironische Kommentare zum Status der Abgelichteten, spielen mit Versatzstücken ihrer Lebens- und Arbeitswelt, wie bei dem Porträt der Bildhauerin Alicia Kwade, bei dem unklar bleibt, ob er sie in ihrem Atelier vor einer neuen Arbeit inszeniert, oder selbst die Kulisse seiner Aufnahme zusammenstellte.

Auch der Maler Clemens Krauss findet sich in einem kommentierenden Ambiente zu seinem Werk. Der Künstler, der mit pastos, direkt auf die Wand gemalten, gesichtslosen Masseninszenierungen bekannt wurde, lagert auf einem Bett, das aus einem Museumkontext stammen könnte. Um ihn herum Bilder von Krauss und ein blutrot durchtränktes Hemd, das an die Performance von Hermann Nitsch erinnert. Minutiös plant er den Prozess, der für den Fotografen für das Gelingen eines Bildes ausschlaggebend sei. Mit dem Zufall arbeitet der Künstler nach eigener Aussage selten. Als Stilmittel setzt Mark mitunter schwulstige Bilderrahmen als Motiv ein, die als Spannungsgeber, als Begrenzung und Botschaft fungieren. Sie erzeugte assoziative Nähe zur Altmeistermalerei, verstärken das mehrmals in sei- nem Werk wiederkehrende Motiv der Hände, wie die von Papst Benedikt, den er 2011 in Erfurt fotografierte. Als bekennender Christ (ZEIT, 2019) bearbeitet er auch immer wieder religiös orientierte Themen, wie die Schwarzweiß-Fotografie, in deren Zentrum ein Säugling, eingeschlagen in ein dunkles Tuch in den Himmel schaut. Von seiner Brust ausgehend strebt ein heller Bereich, der Blattwerk zu erkennen gibt und vermutlich durch eine Doppelbelichtung entstanden ist.

Katja Triebe, 2019 -

Oliver Mark über das Scheitern

Till Schröder, adc.de.

-

„no show. Oliver Mark“ – Porträtfotografien von Oliver Mark in der Bamberger Stadtgalerie Villa Dessauer

Der Neue Wiesentbote.

-

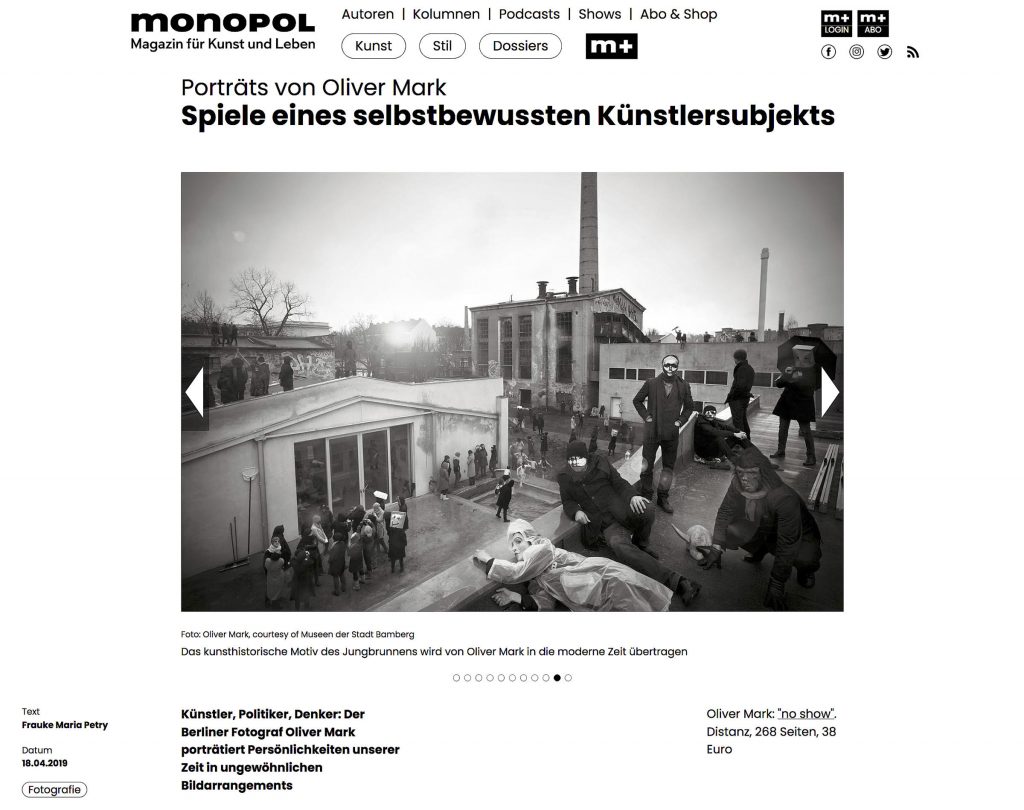

Porträts von Oliver Mark. Spiele eines selbstbewussten Künstlersubjekts

-

Villa Dessauer, Bamberg 2019

No Show

-

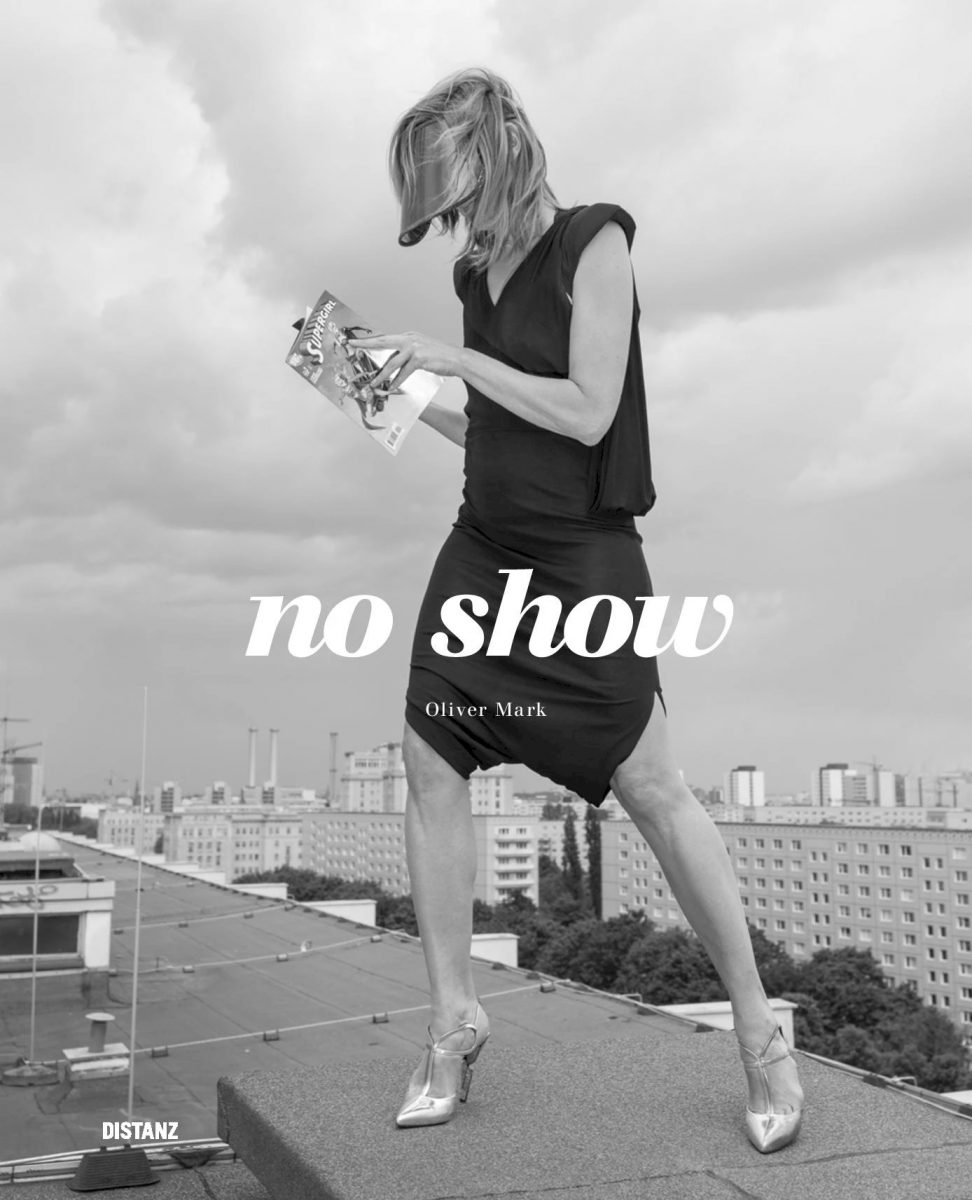

No Show

Distanz Verlag, 2019

The book is published on the occasion of the exhibition „No Show, Oliver Mark“ from 05.04.2019 to 02.06.2019 in the museums of the city of Bamberg, Villa Dessauer.

German, English

268 pages, 198 ills.

23,5 x 29 cm

ISBN 978–3‑95476–281‑1 -

Oliver Mark – Social Stills

Carolin Hilker-Möll, No Show. Distanz Verlag, Berlin 2019, ISBN 978–3‑95476–281‑1.

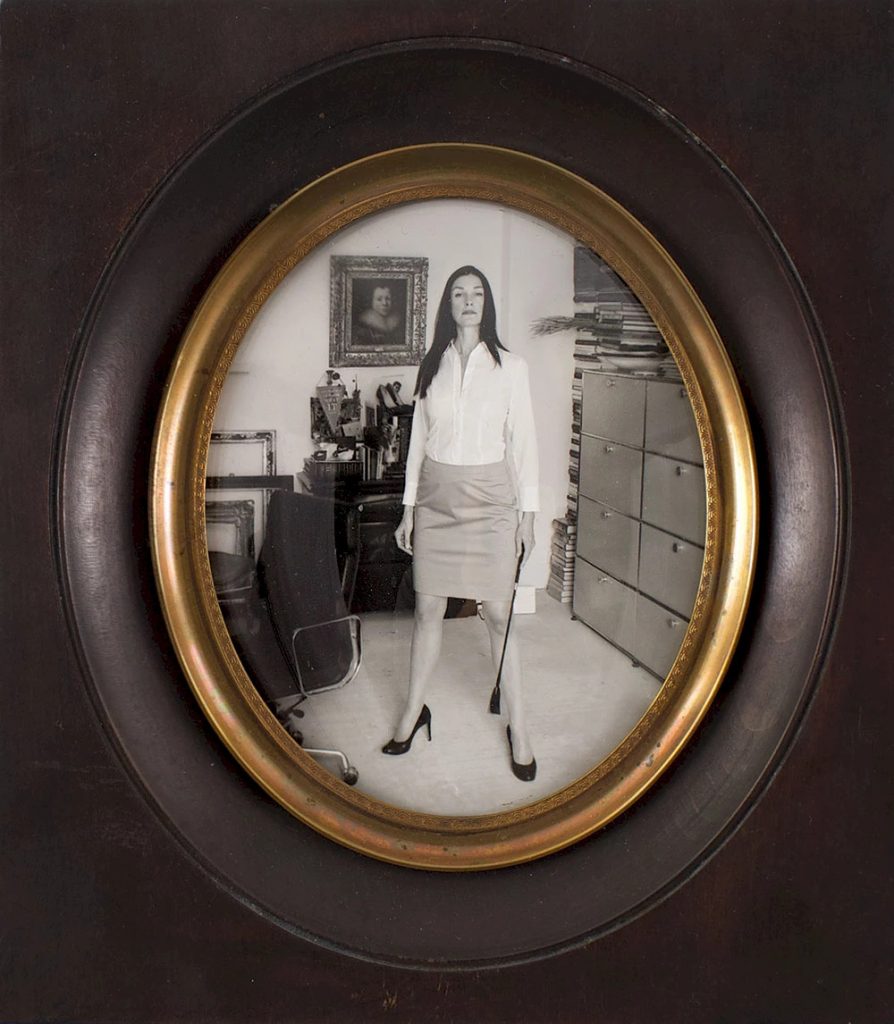

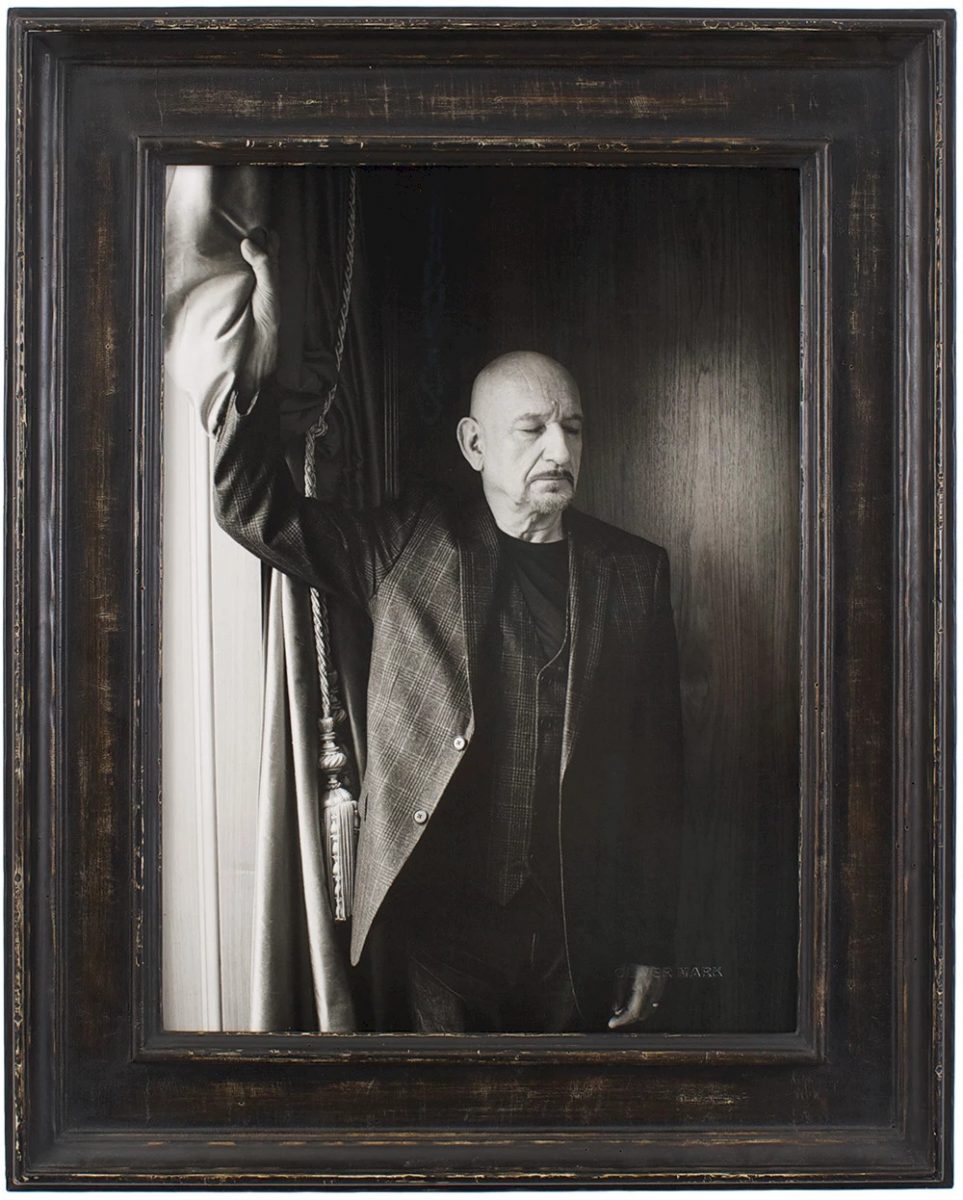

Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Was möchten wir sein, was macht uns aus, wie wollen wir gesehen werden? Oliver Mark ist ein Meister der Menschen-Fotografie. Seine Porträts erzählen Geschichten von Verfremdung, Überlagerung, Zersplitterung, Aufspaltung, Doppelung, Verschnürung, Verpackung, Schau-Spiel – und geben dabei oft mehr preis als gewollt, sowohl über den Porträtierten als auch den Fotografen. Die sorgfältig inszenierten Momentaufnahmen weisen als „social stills“ über sich hinaus: Sie analysieren den Menschen, sie verorten seine Rolle in der Gesellschaft, es sind Spiegelbilder. Oliver Mark ist ein Menschen-Sammler: Künstler, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Musiker, Philosophen, Politiker, Theater- und Filmregisseure, Schriftsteller, Modedesigner, Familienaufstellungen… Immer findet er den besonderen Moment, man spürt die Verbindung von Fotograf und Gegenüber. Konzentrierte Nähe wechselt sich ab mit fast bedeutungsüberladenen Inszenierungen und gewollt beiläufigen Bildern. Oliver Mark ist ein Rahmen-Künstler. Durch sein gesamtes fotografisches Werk zieht sich der Bilderrahmen als Motiv, als Stilmittel, als Spannungsgeber, als Begrenzung und Botschaft. Sei es das kunstvolle Stillleben der leeren Rahmen, die mit ihren schwarzen Flächen auf das titelgebende „Nicht-Erscheinen“ verweisen oder das Arrangement seiner Arbeiten in üppig vergoldeten Barock- oder antiken Ovalrahmen: Die dadurch erzeugte assoziative Nähe zur Altmeistermalerei – verstärkt durch das immer wiederkehrende Motiv der Hände oder durch Vanitas-Zitate im Bild – verfehlt ihre nobilitierende Wirkung nicht, gerade auch wenn sie wieder ironisch gebrochen wird. Oliver Mark ist ein Charakter-Sucher. Da, wo er fündig wird, wo er am meisten bei sich ist, am stärksten, am dichtesten, da wird ein Gesicht zum Antlitz, in dem sich unsere Zeit spiegelt. Mit Wucht trifft den Betrachter die Intimität des Moments und man ist froh, diesen Moment teilen zu dürfen. So bei Louise Bourgeois, die Oliver Mark 1996 als 85-jährige in New York fotografiert: Ihr Gesicht ist eine Landkarte ihres Lebens, jeder Kampf hat seine Spuren hinterlassen. Die Augen fast geschlossen, der Fokus liegt auf den Händen der großen Künstlerin, Ausdruck einer Epoche. Wir sehen einen „Menschen des 20. Jahrhunderts“.

-

Portrait des Fotografen als Portraitist

Christoph Peters, No Show. Distanz Verlag, Berlin 2019, ISBN 978–3‑95476–281‑1.

Sowieso ist alles eine Frage des Lichts. Es fällt von links auf breiter Front in den großen Raum, der zugleich als Studio und Büro, und Galerie dient. Genaugenommen müsste ich sagen: Es würde fallen, denn der Fotograf, der mir barfuß in weißem T‑Shirt und verwaschen grauer Hose die Tür öffnet, hat vor den Fenstern im Mittelteil dichte, schwarze Vorhänge zugezogen. Nur vorne, im Bereich des Schreibtischs, gleich hinter dem Eingang, darf das Licht ungehindert hereinbrechen, dann erst wieder am Ende des Raums, wo die Sonne jetzt, am frühen Morgen, eine Gruppe von drei Eisbären aus Porzellan je nach Blickwinkel ironisch oder dramatisch in Szene setzt. Sie stehen auf einem Sockel vor der ebenfalls schwarz verhängten Rückwand und brüllen gemeinsam den Himmel an. Der Fotograf fragt, was er mir zu trinken anbieten darf? „Gern einen Espresso “, sage ich. Wenig später bringt er mir aus der Küche den Espresso in einem Mokkatässchen aus Meissner Porzellan. Ich kenne das Dekor, es heißt Reicher Hofdrache und wurde 1730 nach japanischen und chinesischen Vorbildern für die königliche Tafel August des Starken entworfen, bis 1918 war es ausschließlich dem Hof vorbehalten. Offenbar teilen wir die Liebe zum Porzellan – zu Figuren und Geschirr gleichermaßen. Ich kenne sonst niemanden, der sich dafür begeistern kann. Die Wand den Fenstern gegenüber ist bis unter die Decke mit Bildern gefüllt – hauptsächlich zeitgenössische Maler, die jedoch geradezu entgegengesetzten ästhetischen Position zu folgen scheinen: Gestische Abstraktion findet sich neben Figurativem, poetisch Surreales folgt auf collageartige Kompositionen. Dazwischen Fotografien, ein Barockportrait, sowie eine alte Madonnenfigur aus farbig gefasstem Holz. Auf dem Bord darunter Kleinplastiken und ein sauber präparierter Pferdeschädel. Fast der gesamte Boden im hinteren Teil wird von einem antiken Heriz Teppich in warmen Rot‑, Beige und Blautönen bedeckt, so dass ich mich endgültig wie zu Hause fühle. Er endet vor einem breiten Ledersofa, das zugleich als Andeutung eines Raumteilers dient. Hier und da ein antiker Stuhl oder Tisch, jedes Stück einem ebenso eigenwilligen wie undogmatischen Geschmack entsprechend ausgewählt.„Lass uns kein Gebrauchsportrait machen, sondern etwas anderes versuchen“, hatte ich dem Fotografen am Telefon gesagt. „Ist mir recht“, hatte er geantwortet. Ich bin in einem graugrünen Cordanzug gekommen und habe einen Rollkoffer voller Kleider mitgebracht: den Fez, den mir mein türkischer Sufi-Sheikh vor zehn Jahren aufgesetzt hat, dazu weite osmanische Hosen und das passende Hemd; Kurta Shalwar – die traditionelle pakistanische Kleidung –, mit buntem Schal und Turban; dann den Kimono, den ich bei der japanischen Teezeremonie trage. Außerdem habe ich einen pakistanischen Gebetsteppich, meinen Tesbih und den japanischen Fächer dabei. Der Fotograf reagiert nicht im Geringsten verwundert oder gar befremdet, als ich ihm zeige, was sich im Koffer befindet, im Gegenteil: Er scheint es völlig normal zu finden, dass jemand derlei Dinge für eine Portrait anschleppt, das keineswegs der Ankündigung eines Maskenballs oder einer Faschingssitzung dient, während ich mir in diesem Moment die Frage stelle, ob es Kostümierungen, Identitäten oder doch Versuchsanordnungen sind? Ich denke: Vielleicht macht er deshalb so gute Portraits, weil er sein Gegenüber nicht wertet, sondern einfach nur hinschaut, ruhig und aufmerksam, mit der melancholischen Distanz dessen, der schon viel gesehen hat. Der Fotograf sagt: „Ich nehme lieber Tageslicht – ohne Blitz“. Das hinwiederum erstaunt mich, ich hatte eher mit einer computergesteuerten Anlage aus hintereinandergeschalteten Blitzen und Reflektorschirmen gerechnet, mit der jede Sommersprosse auf meiner Nase porentief ausgeleuchtet worden wäre. Die Ruhe, mit der er den Grauverlauf auf einem großen Papierbogen für den Hintergrund ausrichtet, die Vorhänge ein Stückchen weiter zuzieht, damit das Licht den richtigen Weg nimmt, die Position der beiden Hocker festlegt – einen für mich und einen für sich –, das Stativ samt Kamera positioniert, überträgt sich auf mich. „Ich würde gern einfach mal den Fez mit dem Anzug probieren“, sage ich. „Es gibt ein Portrait des russisch-jüdischen Schriftstellers Essad Bey, der mit siebzehn zum Islam konvertiert ist, aus den 20er Jahren, da sitzt er genau so gekleidet im Café Kranzler, und es sieht irgendwie schräg aus.“ Der Fotografen nickt: „Finde ich gut“, sagt er. Der Grünton meines Anzug bildet mit dem dunklen Rot des Fez, dem hellblauen Hemd und der gestreiften Krawatte, einen schönen Klang. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, will er hauptsächlich Schwarzweißbilder machen.Draußen schieben sich Wolken vor die Sonne, mit einem Mal ist es einige Stufen dunkler im Raum, das Licht nicht mehr scharf sondern gestreut. Während ich erzähle, wie ich an die unterschiedlichen Kleidungsstücke gekommen bin, was sie für mich bedeuten, bei welchen Gelegenheiten ich sie benutze, ist der Fotograf damit beschäftigt, das Licht an dem Platz, auf dem ich sitzen soll, den veränderten Gegebenheiten am Himmel anzupassen. Jede Veränderung der Vorhangposition hat Auswirkungen auf den Hintergrund, auf die Schatten und Linien in meinem Gesicht. Ich lehne mich etwas vor, rücke ein Stück nach links. Alles, was er tut, wirkt seltsam beiläufig, hat nichts von der überspannten Erregung Hektik, die man in einem Fotostudio erwartet. Noch immerscheint es, als wäre das, worüber wir reden, das Eigentliche, und die Bilder, die gemacht werden sollen, stellten eher ein Nebenprodukt dar. Mein Blick bleibt an einem Louis XVI Sessel mit orangerotem Samt hängen, der in der hinteren Ecke steht, und den ich vor lauter Kunst übersehen hatte. Mir fällt das Foto von Essad Bey im Café Kranzler wieder ein: „Lass uns doch den nehmen, das wäre vielleicht lustig“, sage ich und deute auf den Sessel. Ich sehe im Gesicht, den Augen des Fotografen, wie er die Vorstellung von mir mit dem Fez im Anzug auf dem Sessel mit der Idee des Bildes in seinem Kopf vergleicht, sehe, wie sich Skepsis und Einverständnis abwechseln. Schließlich willigt er ein, und wir tauschen meinen Hocker gegen den Sessel aus. Ich sitze jetzt etwas niedriger als zuvor, so dass er Vorhang, Hintergrund und Stativ neu justieren muss. „Warte mal einen Moment“, sagt er und verschwindet in die Küche. Ich höre das Mahlwerk der Espressomaschine, dann das Brummen, während der Kaffee durchfließt. Mit einem anderen, offenkundig ebenfalls kostbaren Mokkatässchen in der Hand kehrt er zurück. Es hat eine hohe Biedermeierform, weiß mit senkrechten Goldstreifen und drei kleinen Löwenfüßen. „Du musst den Kaffee nicht trinken, aber vielleicht kannst du die Tasse vor der Brust halten“, sagt er. In diesem Moment bin ich ganz sicher, dass Essad Bey auf dem Foto auch eine Mokkatasse in der Hand hält – wenn nicht das gleiche Modell, dann zumindest ein sehr ähnliches.„Wo kommt das her – welche Manufaktur?“ frage ich. „KPM“, sagt der Photograph. „Das passt doch perfekt“, sage ich.„Kannst du die Tasse noch ein bisschen nach vorn neigen, dass man den Kaffee auch sieht? Und den Kopf ein klein wenig nach rechts.“ Sein Blick auf mich, mein Blick in die Kamera, an der Kamera vorbei, auf ihn, während der Verschluss klickt – wieder und wieder und wieder.Christoph Peters, No Show. Distanz Verlag, Berlin 2019.

-

der mensch ≠ animal rationale

Georg Maria Roers SJ, No Show. Distanz Verlag, Berlin 2019, ISBN 978–3‑95476–281‑1.

Oliver Mark hat zwei Gründe genannt, warum er als Fotograf arbeitet: „Entweder fuer Bilder oder fuer ein Honorar.“ Mir scheint, hier fehlen einige wesentliche Dinge. Dazu gibt er ebenfalls bedenkenswerte Hinweise. Auf der einen Seite bringt es sein Beruf mit sich, Cate Blanchett in einem Moment abzulichten, wo sie scheinbar völlig entspannt in einem englischen Clubsessel mehr liegt als sitzt. Einfach wie hingegossen.Die Eleganz des Raumes hat gegen die Aura dieser Schauspielerin nicht den Hauch einer Chance und verblasst. Auf der anderen Seite weiß nur der Fotograf: er hatte nur einen Versuchbeziehungsweise drei Minuten, um das Bild zu machen. Dabei ist er immer auf der Suche nach einer perfekten Form, einem in sich ruhenden Ausdruck. Überlässt Mark alles dem Zufall? Er sagt, dass sei eher selten. „Aber wenn der Zufall dann da ist, kann es ein Feuerwerk sein.“ Das Gegenteil davon ist die Art und Weise wie etwa die Maler des Golden Zeitalters in den Niederlanden zu Werke gingen. Zum Beispiel bei einem Jan Vermeer. „Er drapierte einen Tischläufer auf den Tisch, ersetzte ihn durch das blaue Tuch. Er legte die Perlen in einer Reihe obenauf, arrangierte sie zu einem Häufchen, dann wieder zu einer Reihe. Er bat die Frau aufzustehen, sich hinzusetzen, sich anzulehnen, sich vorzubeugen.“ Tracy Chevalier lässt die junge Magd Griet in ihrem Buch Das Mädchen mit dem Perlenohrring (1999) in das Allerheiligste des Künstlers eindringen. Sie beobachtet im Atelier, wie der Maler sorgfältig Szene für Szene arrangiert. Und einmal wagt sie das Ungeheuerliche. Sie bringt – nicht nur aus ästhetischen Gründen – etwas Unordnung in das Arrangement ihres strengen Meisters. Ihr heimlicher Blick in die Camera obscura lässt den Leser überrascht zurück. Klingt, was die Schriftstellerin hier beschreibt, wirklich so anders als die Schilderung der Vorbereitung eines „shootings“ von Oliver Mark? „In der Regel habe ich die Aufnahme vor dem Shooting mit meinem Assistenten einmal komplett fotografiert. Da wird alles ausprobiert: Wie jemand stehen könnte, sitzen könnte, Schulter vor, wieder zurück, Kopf nach rechts, links, stopp, zu viel … Ich mache einen Lichttest, probiere herum. Diese Vorbereitung kann bis zu zwei Stunden dauern. Klingt nüchtern. Ist aber essenziell! Ohne Konzept wird es schwierig. Um zu improvisieren, um noch besser zu sein, brauche ich etwas, das ich verwerfen kann.“ Ein Fotograf muss schnell und genau sein. Er sollte flexibel sein und den Mut dazu haben Fehler zu machen. Bei aller Genauigkeit geht es um die Fähigkeit, im richtigen Moment einen wirklich originellen Einfall zu nutzen, der auch mal alles über den Haufen schmeißt. Das kann herrisch wirken oder göttlich. Der Mensch sei ein „animal rationale“ hat schon Martin Luther in seiner Genesisvorlesung formuliert. Manchmal reißt selbst der Geduldsfaden Gottes, falls es so etwas gibt. Am Ende der Sintflut aber wollte Gott die Erde nicht mehr verfluchen, obwohl das „Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf“ (1. Mose 8, 21a). Erst danach segnet Gott Noah und seine Söhne, auf dass sie fruchtbar seien und – vielleicht sollte man das noch hinzufügen – furchtbar: „Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, und über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie gegeben“ (1. Mose 9, 2). Der Mensch unterwirft sich die Welt, in der er lebt. Zuweilen redet er sie sich ohne jegliche Empathie schön. Leider! Es gilt als menschlich, wenn auch im biblischen Sinne verwerflich. Wie verhalte ich mich von Berufs wegen oder privat? Die Abgründigkeit unserer Spezies bleibt unbegreiflich. Die Skala reicht von ungeheurer Brutalität bis zu hingebungsvoller Zärtlichkeit. Zuweilen legen Menschen persönliche Bekenntnisse ab, die nicht zwingend religiös sein müssen. Manchmal sind sie es aber ausdrücklich wie bei dem Katholiken Harald Schmidt auf der Orgelempore des Kölner Doms, der unter anderem ausgebildeter Kirchenmusiker ist, oder dem Innenminister außer Dienst Thomas de Maizière, der als Protestant Jesuitenschüler war. Je mehr Gegensätze Oliver Mark ins Bild setzen kann, um so besser. Die erhöhte Spannung wird in der Bildfindung sichtbar. Die Sujets wechseln und überschneiden sich zuweilen auf ernste, oft auf komische Weise. Welche Heilige Messe im barocken Rahmen hält eigentlich Andreas Golder? Ist er Maler, Hoherpriester der Kunst oder beides? Es ist die Aufgabe eines Porträtfotografen, so viel wie möglich von den Untiefen eines Menschen sichtbar zu machen, ohne seine Aura zu beschädigen – immer wissend, dass er lediglich jemand ist, der im richtigen Moment den richtigen Ton findet, damit sich das jeweilige „Model“ wohl fühlen kann. Die richtige Ansprache zu finden ist also nicht nur für den Trainer einer Fußballmannschaft wichtig. Die Schatten vorteilhaft ins Licht zu setzen bleibt anspruchsvoll. Ob das bei Isa Melsheimer einfacher ist, weil sie dem Fotografen auch privat sehr nahe steht? Welche schöne Frau würde freiwillig auf einem kleinen Podest aus Teerpappe in welchem Berliner Bezirk auch immer vor bewölktem Himmel im schwarzen Sommerkleid mit goldenen High Heels stehen, um Supergirl zu lesen? Auf Melsheimer folgt Maximilian Jaenisch, hier ohne Augenlicht und mit doppelter Stirn, dann eine Madonna, so der Titel. Und ikonographisch gesehen ist es wohl tatsächlich die Gottesmutter mit Kind. Allerdings ist der Heiligenschein hier so vortrefflich ausgeprägt, dass selbst das Baby aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Es scheint ein Goldregen niederzugehen auf das Jesuskind. Es ist kunstvoll eingewickelt in schwarzen Stoff. Sei es die Madonna und ihr Sohn oder Normalsterbliche, ein weiterer Grund warum Oliver Mark fotografiert, ist: er interessiert sich einfach für Menschen. Er ist maßlos neugierig. Und er agiert ohne Ansehen der Person. Er ist aufgeregt wie ein Jagdhund, der auf Beutezug geht. Er bewertet nichts, sondern er wertet die Person auf, die er ablichtet. „no show“ wirft einen anderen Blick auf Schauspieler und Künstlerinnen, auf Politiker, Musiker, auf jeden, der oder die Oliver Mark vor die Kamera bekommt. Dieser Vorgang hat etwas Egalitäres. Prominente kommen nicht in Paparazzi-Manier zu Fall wie der friedlich schlafende Will Smith etwa und ein weniger bekannter Künstler wird nicht gleich durch ein einziges Foto berühmt. Wir erfahren oft wenig. Warum hat der Berliner Künstler Saâdane Afif ein oder sein Zimmer vollgequalmt? Hat eine Nebelmaschine nachgeholfen? Wir sehen einen nachdenklichen Menschen, der auf einem Schafsfell sitzt. Oder sehen wir einen Mann in einer Landschaft im Morgennebel im Hochmoor? Was sagt das Bild über den französischen Objekt- und Installationskünstler aus? Oliver Mark löst die Rätsel, die uns seine Bilder aufgeben, nicht auf. Er lässt die Dinge bewusst offen, um der Betrachterin oder dem Betrachter Raum für eigene Assoziationen zu lassen. Wer die Bilder entschlüsseln mag, kann es versuchen. Ob es vollständig gelingt? Die Gedanken mögen da einsetzen, wo wir uns die Frage stellen, wie das jeweilige Bild entstanden ist? Oder? Was ist die Geschichte hinter der Geschichte jedes einzelnen Bildes? Mark scheut sich in diesem Buch nicht, dem Porträt des angesagten Philosophen und Kulturkritikers Slavoj Žižek einige schwarze Kreise hinzuzufügen und mit vielen kleinen Punkten den Himmel zu bedecken. Deswegen gilt er nicht gleich als ein französischer Pointillist. Aber er sprengt deutlich das Normalmaß dessen, was gemeinhin von einem Fotografen verlangt wird. Der Komponist Dirk von Lowtzow, Sänger und Gitarrist bei der deutschen Rockband Tocotronic, wusste vermutlich nicht, dass am Ende von ihm nur ein Kontaktabzug der Firma Kodak übrig bleiben würde, die selber mittlerweile bereits Geschichte ist. Mark reiht den Musiker geschickt ein in die Reihe einer anderen Geschichte, nämlich die der Rockmusiker. Dass das Vergangene immer neu erzählt werden muss, darüber hat schon Oscar Wilde in seinem Text Der Künstler nachgedacht: „Eines Abends trat in seine Seele das Verlangen, ein Bildnis zu machen: »Die Lust des Augenblicks«. Und er ging in die Welt, nach Bronze zu suchen. Denn er konnte nur in Bronze denken.“ Der Bildhauer macht sich auf die Suche. Aber es war keine Bronze zu finden außer das Porträt auf dem Grab eines Freundes. Es sollte ein Symbol nie endender Menschenliebe sein und einer Menschensorge dienen, die ebenfalls nie endet. Der kurze Text schließt so: „Und er nahm das Bildnis, das er gemacht hatte, setzte es in einen großen Tiegel und gab es dem Feuer.“ Jetzt kann etwas Neues entstehen. Mark denkt nicht in Bronze, sondern ist äußerst wendig. Im Übrigen gehören Bronzen mehr oder weniger der Vergangenheit an. Selbst Kanzlerinnen oder Bundespräsidenten sind auf Leinwand umgestiegen und lassen sich am Ende ihrer Tätigkeit malen. Zu Beginn ihrer Amtszeit wird immer ein offizielles Foto angefertigt. Im Fall des Staatsoberhauptes landet es dann in allen Amtsstuben der Republik und in den ausländischen Botschaften. Diese Bilder sind meistens langweilig, weil sie bestimmte Vorgaben erfüllen müssen. Deshalb hat es Marks Bild von Bundespräsident Joachim Gauck im Rosengarten in kein offizielles Gefilde geschafft. Das gilt auch für das Doppelporträt des Schauspielers Lars Eidinger. Es ist sehr viel aufregender als offizielle Theaterfotos. Wird hier nur der Schatten seiner Person gezeigt? Links der Mensch, rechts die Maske, die Rolle, das Amt, kurz: die persona. Hier kommt die antike Vorstellung dieses Wortes zum Ausdruck. Alle Menschen haben einen bestimmten Charakter, der nicht immer mit dem Amt, das er oder sie innehat, gleichzusetzen ist. Jürgen Becker dichtete einmal: „Nachmittags hat mir zerkratzt / ein alter Ast die Stirn die Augenhaut / Es hat seit den Frösten nicht so geblitzt / bis in das Verlassensein den ziehenden Abend.“ Schauen wir auf eines der Selbstportraits von Oliver Mark, wo er sich mit der Künstlerin Birgit Dieker abbildet. Der Fotograf bleibt unter der zerkratzen Maske verborgen. Ein ungewöhnliches Bild, das uns zeigt, der Fotograf ist so oder so anwesend, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir könnten auch sagen, Gott ist so oder so anwesend, auch wenn wir ihn nicht sehen. Beide sind Schöpfer schöner Dinge. Beide schaffen den Menschen immer wieder neu, zeigen ihn von seiner besten Seite. Hier kommt ein Konkurrenzverhältnis zum Vorschein zwischen Gott und dem Künstler, das sich bis heute fortschreibt. Wie tragisch die Geschichte verlaufen kann, wenn ein bedeutender Künstler in einem Porträt die tatsächliche Schönheit eines Menschen abbildet, ist in Oscar Wildes einzigem Roman nachzulesen: Das Bildnis des Dorian Gray. Manchmal mutet der Reigen dieser Porträts an wie der Film Die fabelhafte Welt der Amélie (2001).Es begegnen uns bekannte und unbekannte Gestalten, die mit Mitteln der Ironie (die Stiefel von Oliver Mark), der Verfremdung (die Päpstin), der Überhöhung (Karl-Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob Philipp Franz Joseph Sylvester Buhl-Freiherr von und zu Guttenberg), des Understatements (Mia Farrow), der Übermalung (Marcel von Eden und Matthias Brandt), des Zitats (Otto von Habsburg auf dem fliegenden Teppich) ins Bild gesetzt werden. Im Film trifft Amélie immer wieder auf Nino Quincampoix, einen Sammler von weggeworfenen Bildern aus Fotoautomaten. Als Amélie das Album findet, das er verloren hat, erkennt sie in ihm einen Seelenverwandten und verliebt sich in ihn. Möchte man sich in den einen oder die andere der Porträtierten verlieben? Etwa in Max Raabe oder Marilyn Manson, die auf einem Bild erscheinen, obwohl der Stil ihrer Musik Welten auseinanderliegt? Oder sollen wir die Musikerin Rita Ora anbeten, deren Abbild Mark zerschneidet wie Lucio Fontana einst seine Schnittbilder? In welche Welt will uns der Fotograf entführen? Er dringt ein in Hotels, Ateliers, auf Bühnen, in Königspaläste und politische Areale, sogar in das Haus eines russischen Oligarchen, alle so gut gesichert wie die neue Zentrale des deutschen Geheimdienstes auf der Chausseestraße in Berlin. Was das Büro kleihues + kleihues entworfen hat, wird im Netz so dargeboten, dass sicher niemand daraus schlau wird. Alles sieht irgendwie immer gleich aus. Oliver Mark macht in seiner Kunst das Gegenteil. Bei ihm ist alles auf erfrischende Weise immer wieder neu. Warum? Weil wir Menschen eben noch viel geheimnisvoller sind als jeder BND und jeder andere Geheimdienst. Das gilt insbesondere für Menschen, die Kraft ihres Amtes unendlich oft fotografiert werden. Man glaubt, man kenne sie, so das Credo der Regenbogenpresse. Mark überrascht uns gerne auch sublim, insbesondere in der Folge seiner Bilder. Frau Merkels Raute geht seinem Kreuzes-Entwurf voraus, aus dessen Mitte die Hände sich öffnen. Dem Porträt des Künstlers Jonathan Meese mit Napoleonhut folgen die Hände von Papst Benedikt XVI. Sein Gesicht wird erst gar nicht gezeigt, weil es ohne Zweifel schon zu oft veröffentlicht wurde. Wir erkennen ihn an seinem Fischerring an der rechten Hand, der bis heute nicht zerstört wurde, was sonst die Regel wäre. Die Rechte erscheint erdenschwer und weist auf der Höhe der weißen Schärpe nach unten, während die Linke frei schwebend Erklärungen abgibt. Das sollte jeder Papst können, selbst wenn die Botschaft nicht immer leichte Kost ist. Darauf weist die Linke auch hin, denn Daumen und Zeigefinger scheinen das Pektorale, das Brustkreuz, fast zu berühren. Im nächsten Bild greift Oliver Mark eine Komposition von Helmut Newton auf und erweitert sie. Mark hat ein Gemälde von Ernie Luley Superstar aus seiner Sammlung eingefügt: die Päpstin. Wir sehen eine Frau von hinten, die ein weißes Pilleolum trägt. Das Model bleibt anonym und trägt einen teuren Nerz und High Heels. Es folgt ein Bruch. Wir sehen, wie Maskierte eine alte Fabrik oberhalb vom Prenzlauer Berg besetzen. Im Atelier sind keine Arbeiter mehr zu sehen, sondern Künstler. Ist die Beuyssche Rechnung Kunst = Kapital aufgegangen? Peter Weibel hat längst nachgewiesen, dass sowohl die Beuyssche Theorie als auch die des neokonservativen Ökonomen GaryBecker, in seinem Buch Human Capital(1964), mit der Theorie vom menschlichen Kapital fehl ging. Danach sei jedes Individuum sein eigener Produzent. Nach Weibel wurde der Mensch in beiden Fällen zum Kapital.[1] Wenn auch das Kapital mehr und mehr die wichtigsten Koordinaten unseres politischen System zu sein scheinen, so bleiben Künstlerinnen und Künstler und deren Kunst immer auch der notwendige Sand im Getriebe. So jedenfalls verstehe ich die Bilder von Mark. Eco´s Bett mit Kreuzworträtsel, Buch und Arbeitstasche macht die Literatur stark und ruft uns Das offene Kunstwerk (1962) oder seine Einführung in die Semiotik (1968) und seine Romane in Erinnerung. Eco selber taucht nicht auf. Das Kunstwerk überlebt seinen Schöpfer. Bei den Dosen und Bechern, die die Zuschauer auf den Absperrgittern abgelegt haben, ist es anders. Sie überleben nicht. Sie werden bald abgeräumt. Noch bilden sie einen schönen Kontrast zum eleganten Schriftzug am Hause des Juweliers Cartier in Paris. Und sie geben der Luxusmarke einen Touch von Underground. Auf den ersten Blick könnte hier eine Party stattgefunden haben. Der rote Teppich wurde schon eingerollt. Die einzelnen Gäste mussten gar nicht mit aufs Bild. Die Dekadenz des Abends scheint so oder so in der Luft zu liegen. Damit spielt der Fotograf. Aber – der Empfang hat gar nicht stattgefunden. Es sind die Überreste der Zaungäste der Tour de France 2007. Selbst wenn Oliver Mark uns nur banale Gegenstände zeigt, stellt uns der Fotograf den ganzen Menschen vor Augen. Damit unterläuft er das Prinzip der Porträtfotografie, was insbesondere für Künstler, Philosophen, Schauspieler und Musiker ausgesprochen gut funktioniert. Um die Begierden der Fans zu befeuern geben sich Diven gerne den Hauch des Unnahbaren. Es kann auch ein Schutzschild sein, um sich ein wenig Privatsphäre zu bewahren. Bei Mark wird der Schleier dieser Unnahbarkeit selbst bei Aktbildern nicht gelüftet. Das Ferne liegt Oliver Mark nicht selten nah. Cameron Carpenter fotografiert er nicht an seiner berühmten Orgel, während er genialisch die Tasten schlägt und seine Füße auf den Pedalen tanzen. Mark bittet seinen Personal Trainer sich nackt auf das Genie in Frack und Fliege zu legen. Beide liegen am Boden. Auf einem weitern Bild liegt Carpenter selber nackt auf dem Sofa. Ein Glas Milch sorgt dafür, dass wir sein Gemächte nicht sehen. Mark erzählt gerne von den Einfällen während des Shootings. In beiden Aufnahmen sorgt ein blaues Schafsfell für ein irrwitzig manieristisches Bild. Der Fotograf sitzt oft zwischen zwei Stühlen. Einerseits kommt er den Aufträgen seiner Kunden nach, andererseits liebt er seine künstlerische Freiheit und bleibt ihr treu. Markus Lüpertz hat diese Spannung einmal so beschrieben: „Die Auftraggeber können sagen: Mach eine Kreuzigung, aber wie ich sie darstelle, ist meine Geschichte. Ich bin in diesem Moment nicht Gottes Erfüllungsgehilfe. Da bin ich – bei aller Gottgläubigkeit – gottlos, weil über Gott noch das Genie steht, der Künstler.“ Solche dandyhaften Sätze hatte Emil Schumacher als Mitglied des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste nicht nötig. Seinen Kampf als Maler des Informel führt er völlig souverän mit seinen langen schwarzen Pinseln bis in alle Ewigkeit weiter. Es bleiben viele Fragen. Es ist ein Fest für unsere Synapsen und Neurotransmitter. Stumm bleiben die Bilder für alle, die keine Sinne haben für Abgründe und schwarzen Humor, für Schicksal und Menschliches beziehungsweise Allzumenschliches, für Übermut und das Dionysische, das in den Künsten weiterlebt. Warum weint der Künstler Via Lewandowsky? Haben wir Dieter Hallervorden jemals so verletzlich und majestätisch zugleich gesehen? Vermutlich nicht. Mark bleibt empathisch und hintergründig. Den deutschen Autor und Regisseur Thomas Harlan zeigt er uns im Rollstuhl in seiner Heimat im Berchtesgadener Land. Mia Farrow trägt ein Holzkreuz und erinnert mehr an eine schwäbische Hausfrau als an eine Schauspielerin aus dem Film Midsummer Night’s Sex Comedy von Woody Allen. Sie wirkt hier sehr nachdenklich und nicht so glücklich wie bei der Pulitzer Preis-Verleihung 2018. Zitiert das Bild vom Künstler Wolfgang Lugmair den berühmten Siebdruck von Andy Warhol Gold Marilyn Monroe[2], die berühmteste Ikone der amerikanischen Popkultur einer melancholischen Diva? Muss man dem armen Ralf Ziervogel wirklich einen Ziervogel vom Weihnachtsbaum an die Nase klemmen? Die Antwort von Oliver Mark lautet schlichtweg: „Ja!“

-

Nicht von dieser Welt. In rumänischen Klöstern steht die Zeit still. Der Fotograf Oliver Mark fand Zugang zu einem verwunschenen Kosmos.

Andreas Öhler, Die Zeit.

-

Klöster der Bukowina. “Immer mit einem glücklichen Lächeln”

-

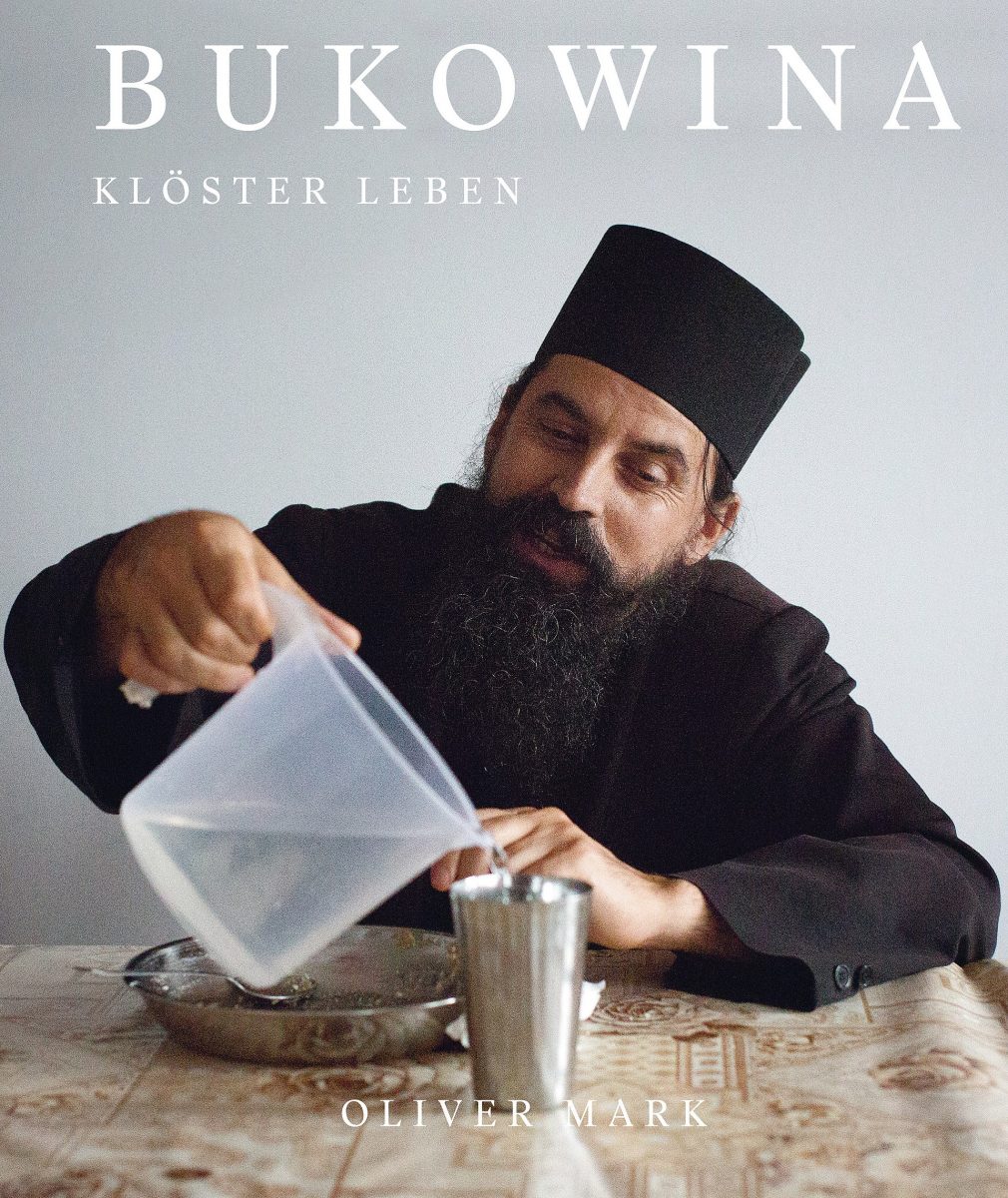

Bucovina – Monastery Life

Liechtensteinisches Landesmuseum, 2018

Ed. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum. Text: Prof. Dr. Rainer Vollkommer, Dr. Constantin-Emil Ursu, Pr. Teodor Bradatanu. Design by Anja Steinig, studiof.de.

German, English, Romanian

112 pages, 3 covers.

Softcover

21,6 × 25,6 cm

ISBN 978–3‑9524770–3‑8 -

11 Fragen an… OLIVER MARK

Spielfeld Berlin.

-

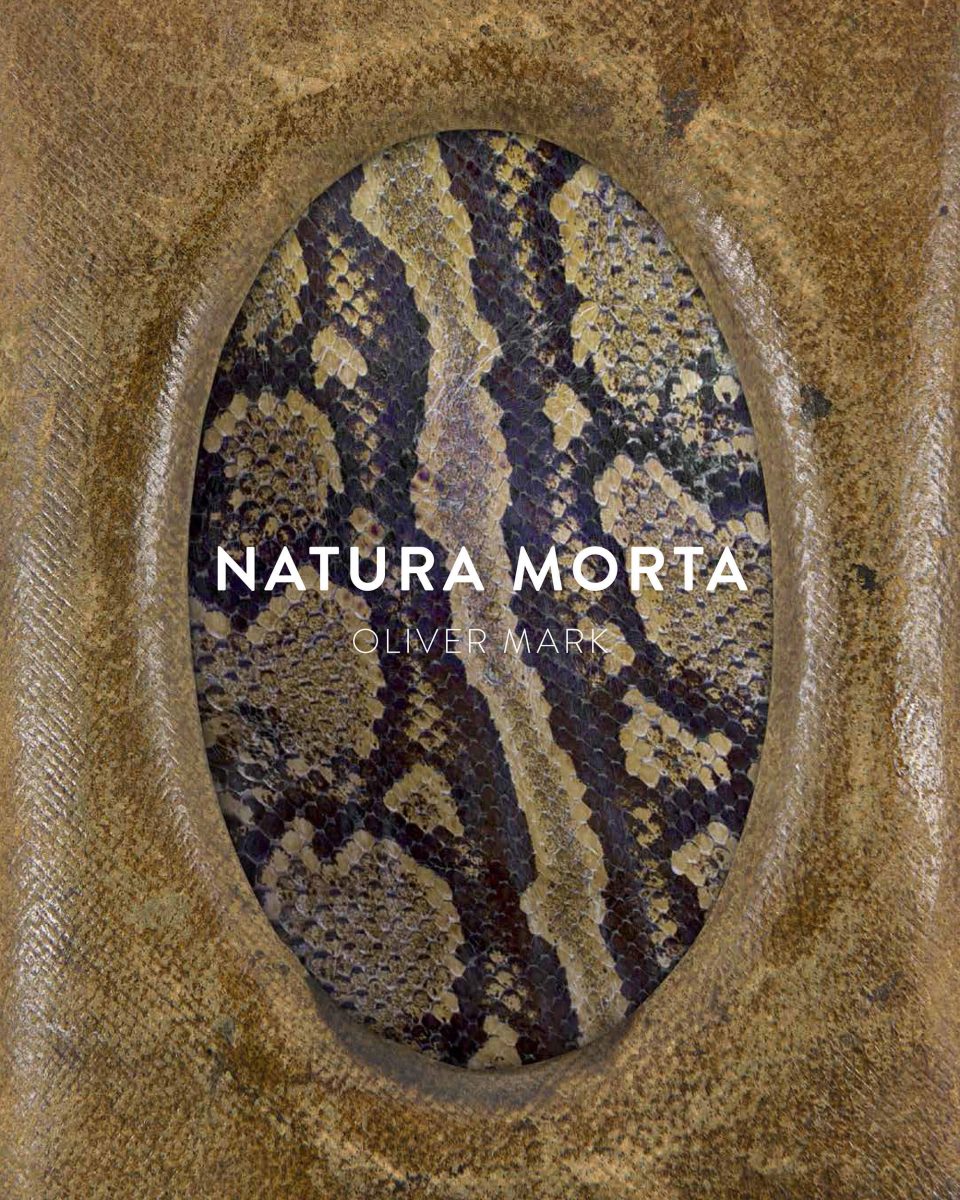

Oliver Mark – Natura Morta

Peter Lindhorst.

-

Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien, 2017

Natura Morta

Photographien von Oliver Mark in Korrespondenz zu Stillleben-Gemälden der Sammlung

Natura Morta, Oliver Mark’s current project, is dedicated to the question of how human beings treat their environment and the natural world, focusing in particular on the animal kingdom as well as the aesthetics and beauty of death. In the seventeenth and eighteenth centuries, the still life genre, originally known as natura morta – ‘dead nature’ –, became established as stil leven in Holland and Stillleben in Germany. In this transition, the notion behind the genre shifted from the Latin and Italian meaning. However, if one takes life as existence or being, and still as inactive in the sense of dead, the term continued to express a very similar idea, even if not quite identical. For his present project, Oliver Mark has deliberated chosen the original Latin term as a way of highlighting the contrast between nature = life and lifeless = dead. What we discover in his photographs did once live and, in almost every case, was killed in the prime of life by human hand. Moreover, the natura morta term strongly shifts the focus to the animal and plant kingdoms, placing humanity in the background. Even if, of course, human beings are a part of nature, we are only one small part compared to nature’s vast diversity.

Oliver Mark’s still life photographs were taken in a German customs’ storage room in Bonn where the court exhibits are kept. In his photos, he orchestrates objects confiscated by the customs as classic art still lifes – from leopard skulls and carved ivory to products from crocodile, tortoise or turtle, parts of protected animals and plants, hunting trophies, snakeskin garments, musical instruments from valuable tropical woods, and souvenirs such as sea horses, coral, snails and sea shells.

Oliver Mark presents his works in historic painting frames. In the Paintings Gallery, this generates parallels between the genres of painting and photography, but also between photographic and painted still lifes. Together with Oliver Mark’s photography, the Paintings Gallery is showing nine works from its own collection by artists such as Willem van Aelst, Philips Angel van Middelburg, Abraham van Beyeren, Jan van der Heyden, Maximilian Pfeiler, Abraham Susenir, Jan Weenix, and the successors of Peter Paul Rubens, creating new perspectives on masterpieces of seventeenth-century Dutch art.

In this way, visitors can explore a wide range of associative ideas. Ideally, these produce new and different views of seemingly ‘well-known’ paintings in the collection, or encourage the aesthetic enjoyment of the photographs and lead to reflections on how humanity treats the natural world.

In the Natural History Museum, where a further three groups of Oliver Mark’s photographic works are shown juxtaposed with animal specimens, the focus is on the protection of endangered species. The trade in animal and plant species is regulated under international law, banning many souvenirs from being imported into the signatory countries. The authorities enforce this law under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), which protects over 35,000 threatened animals and plants and was ratified by Austria in 1982.

Oliver Mark’s impressive photographs offer space for ideas and associations across a broad spectrum of topics: How do people treat their environment? What so fascinates us about the still life genre? And what distinguishes painting from photography?

Julia M. Nauhaus, Director of the Picture Gallery Academy of Fine Arts Vienna -

Die Rückkehr der Moral

Brigitte Borchhardt-Birbaumer, Wiener Zeitung.

-

Naturhistorisches Museum Wien, 2017

-

ºCLAIRbyKahn Gallery, Munich 2017

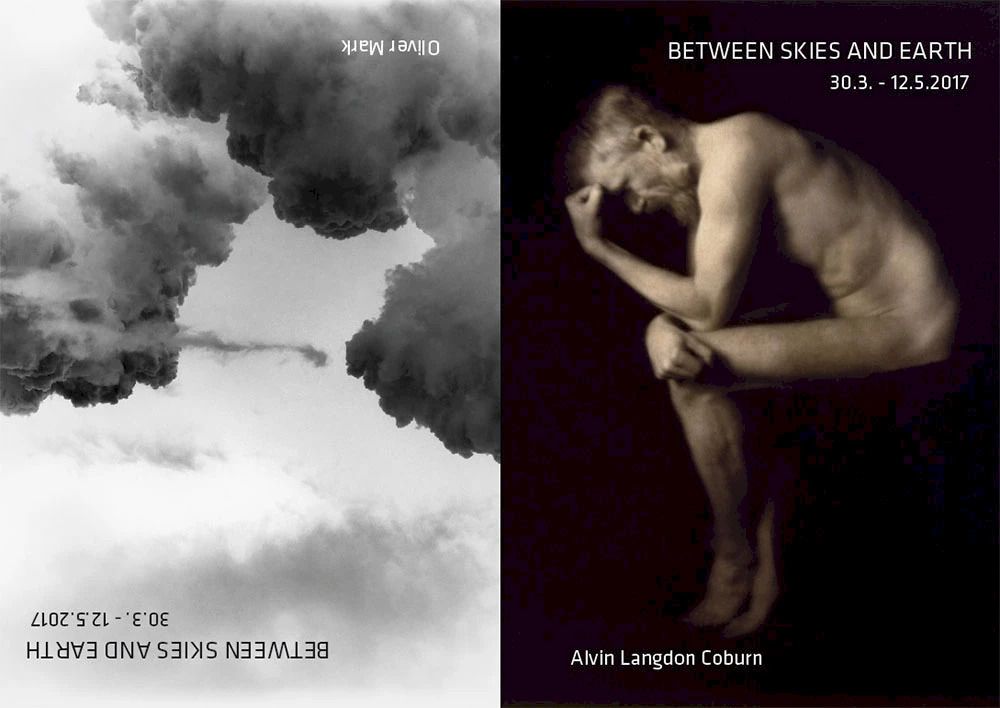

Between Skies and Earth

Alvin Langdon Coburn & Oliver Mark

The light and the obscure, the sky and the earth, the ethereal and the corporeal. Such juxtapositions have long formed the essence of the photographer’s art and a mastery of these elements can evoke entire universes of nuance and emotion.

Oliver Mark (b. Germany, 1963) is one of the modern geniuses in the use of these elements; and Alvin Langdon Coburn (b. America, 1882; d. Wales, 1966) possessed such a gift in their use that his work forms the foundation of pictorialist photography. CLAIR Gallery curated an exhibition, Between Skies and Earth, that explored the overt and covert connections between these two celebrated photographers who are separated by more than a century.

CLAIR Gallery presented Between Skies and Earth from March 30, 2017 to June 11, 2017 at Franz-Joseph-Strasse 10 in Munich.

Oliver Mark is renowned for his portraits of aristocrats, artists, and celebrities. His work has been published in magazines such as Vogue and Vanity Fair, while his photographs have been exhibited in museums around the world. More information available at his artist page or on his personal website.Alvin Langdon Coburn was a pioneering figure in photography and an early master of pictoralism. He began taking photographs as a young child and his career spanned more than six decades. His work bears witness to the rise of the great modern cities and he was fascinated by the dynamic complexity of these new urban environments. Coburn had a particular genius for photographing movement, whether it be the eerie play of artificial and natural light at nightfall in New York City or the traces of pedestrians seen from a perch high above a London park. To see more of his work, visit his CLAIR artist page.

Anna-Patricia Kahn, 2017 -

Natura Morta

Kehrer Verlag, 2016

Ed. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum. Text: Lorenz Becker, Philipp Demandt, Aurelia Frick, Barbara Hendricks, Christian Köberl, Julia M. Nauhaus, Michael Schipper, Rainer Vollkommer.

German, English

136 pages, 57 ills.

Hardcover

30,4 x 37,5 cm

ISBN 978–3‑86828–759‑2 -

Ausstellung „Berlin is for Lovers“ in Berlin-Tiergarten: (Halb)nackte Berliner auf Polaroids

Philipp Fritz, Berliner Zeitung.

-

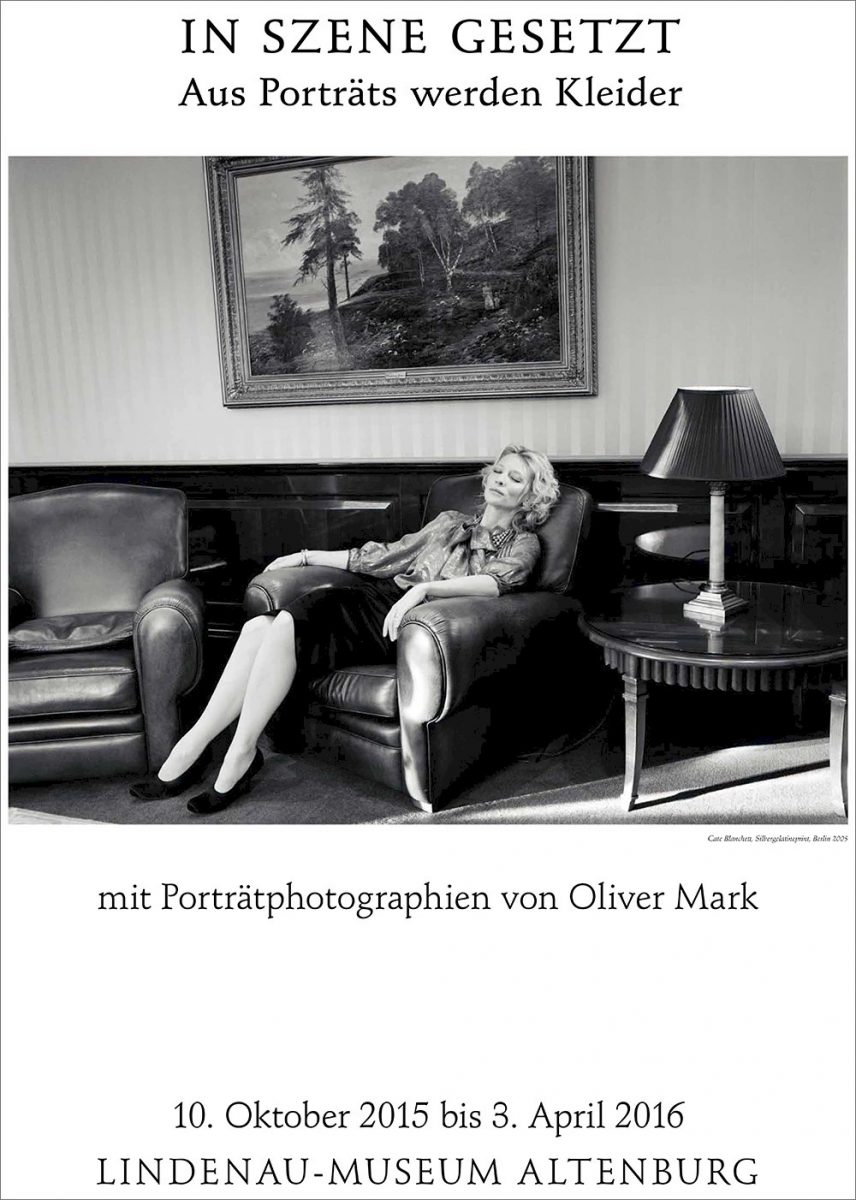

Lindenau-Museum Altenburg, 2015–2016

In Szene gesetzt: Aus Porträts werden Kleider

10.10.2015–03.04.2016

A collection of Oliver Mark’s photographs were shown as part of a major portrait exhibition at the Lindenau-Museum in Altenburg, Germany. from October 10, 2015 to April 3, 2016 Mark’s photographs were featured along with paintings by such artists as Domenico Ghirlandaio (15th century) and Michiel van Mierevelt (17th century).

-

Kunstsammlungen Chemnitz, 2014

Aus den Trümmern kriecht das Leben

Portraits von Karl Otto Götz

23.02.2014—25.05.2014

Im Jahr 2013 hatte der Fotograf Oliver Mark (*1963) die Gelegenheit, den Künstler K.O. Götz (*1914) mehrere Tage in seinem privaten Lebensumfeld zu besuchen. Es entstanden eindringliche und intime Fotografien, die K.O. Götz ungeschminkt und sehr facettenreich zeigen – stolz und nachdenklich, aber auch zerbrechlich und zart, gezeichnet von einem 100-jährigen schaffensreichen Künstlerleben. Begleitet werden die 18 ausgestellten Bilder von sieben berührenden Gedichten, die K.O. Götz über mehrere Jahre schrieb. Alle Fotografien und Gedichte publizierte Oliver Mark in dem Künstlerbuch „Aus den Trümmern kriecht das Leben“ (2013). Wir danken Rissa und der K.O. Götz und Rissa-Stiftung herzlich für die Ermöglichung dieser Ausstellung.

-

Behind the Lens: Oliver Mark’s Astounding Portraits of Your Favorite Artists

Nadja Sayej, Noisey – VICE.

-

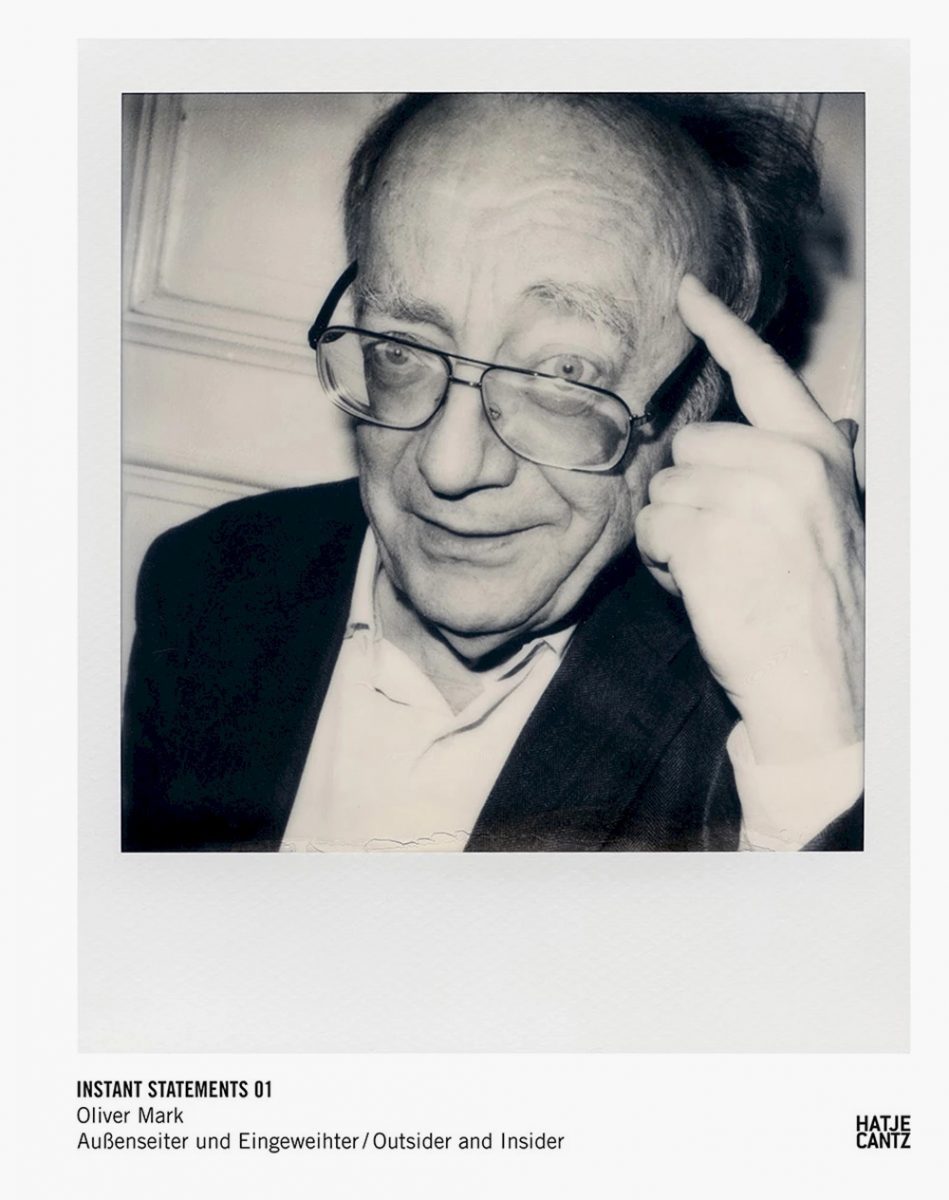

Außenseiter und Eingeweihter

Hatje Cantz, 2013

Ed. Achim Heine. Text: Ingeborg Harms.

German, English

32 pages, 31 ills.

30,00 × 38,50 cm

ISBN 978–3‑7757–3756‑2 -

Prominente auf Polaroid

-

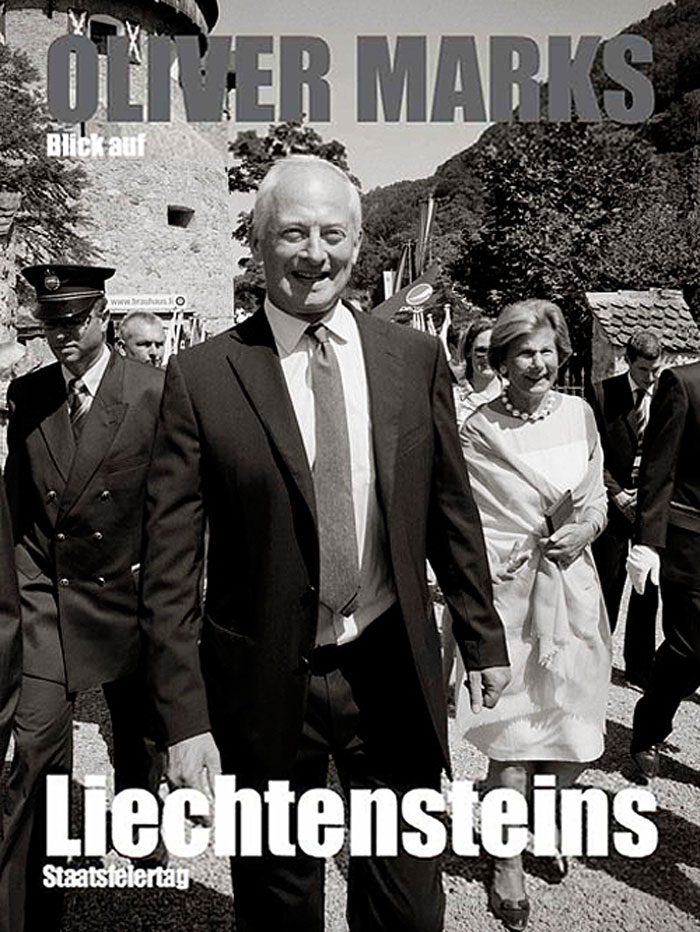

Oliver Marks Blick auf Liechtensteins Staatsfeiertag

Alpenland Verlag, 2013

This catalogue was published on the occasion of the exhibition at the Liechtenstein National Museum, Vaduz, from 21 March 2013 to 25 August 2013. Ed. Rainer Vollkommer, Liechtensteinisches Landesmuseum. Design and Print: Gutenberg AG, Schaan

ISBN 978–3‑905437–34‑8

-

Aus den Trümmern kriecht das Leben

b.frank books, 2013

20 photographs by Oliver Mark and 7 facsimile poems by K. O. Götz. Ed. Roger Eberhard. Designed by Alexandra Bruns. Printed by DZA Druckerei zu Altenburg GmbH.

52 pages

Softcover

ISBN 978–3‑936300–87‑1 -

Oliver Mark – Aus den Trümmern kriecht das Leben

josef chladek, on photobooks and books, Wien 2013.

-

Oliver Mark | shuteye

photography-now.com.